أوروبا

(بالتحويل من قارة أوربا)

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

أوروبا

إحدى قارات العالم السبع. وجغرافيًا تعد شبه جزيرة كبيرة تكون الجزء الغربي الممتد من أوراسيا بين جبال الأورال وجبال القوقاز وبحر قزوين من الشرق والمحيط الأطلسي من الغرب والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ومنطقة القوقاز من الجنوب والمحيط المتجمد الشمالي من الشمال. وتعتبر قارة صغيرة نسبيا مقارنة ببقية القارات لكن قارة أستراليا أصغر منها. إلى جانب حدود أوروبا الجغرافية يعود مفهوم حدود القارة إلى العصور القديمة الكلاسيكية، حيث أصبح مصطلح "القارة" جغرافيّا في المقام الأول ولكنه يشمل أيضًا العناصر الثقافية والسياسية.

كلمة أوربَّا أصلها إغريقي (باليونانيّة: Ευρώπη) وتعني الوجه العريض،

وتصل مساحة القارة لحوالي 10.180 مليون كم2 (7.1% من مساحة الأرض). وهي القارة الثالثة من حيث عدد السكان في العالم إذ يزيد عدد سكانها عن 741 مليون نسمة (أي 11% من سكان الأرض). تمتدُّ روسيا وهي أكبر بلد أوروبي عبر كامل شمال آسيا وحوالي 40% من أوروبا، في حين تعتبر دولة الفاتيكان أصغر دول القارة. يتأثر المناخ الأوروبي إلى حد كبير بتيارات المحيط الأطلسي الدافئة والتي تخفف من فصول الشتاء والصيف في معظم أنحاء القارة، حتى عند خطوط العرض التي يكون المناخ في آسيا وأمريكا الشمالية فيها شديدًا. أبعد من البحر، الاختلافات الموسمية هي أكثر وضوحاً من بالقرب من الساحل.

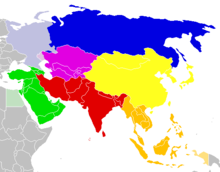

منذ حوالي عام 1850، تُعتبر أوروبا في الغالب مفصولة عن آسيا عن طريق تقسيم المياه السطحية لجبال الأورال والقوقاز، ونهر الأورال، وبحر قزوين والبحر الأسود والممرات المائية في المضيق التركي.

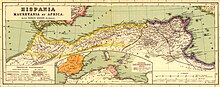

على الرغم من أن مصطلح "القارة" يتضمن الجغرافيا الطبيعية، إلا أن الحدود البرية إعتباطية إلى حد ما وتمت إعادة تعريفها عدة مرات منذ أول تصور لها في العصور الكلاسيكية القديمة. إن تقسيم أوراسيا إلى قارتين يعكس الاختلافات الثقافيَّة واللغويَّة والعرقيَّة بين الشرق والغرب والتي تختلف بإختلاف الطيف وليس بخط فاصل حاد. الحدود الجغرافية بين أوروبا وآسيا لا تتبع أي حدود للدولة: تركيا وروسيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان هي بلدان عابرة للقارات. كما أنّ إسبانيا أيضًا عابرة للقارات من حيث أن الجزء الرئيسي منها يقع في شبه الجزيرة الأيبيرية في أوروبا، بينما توجد جيوب من الأراضي الإسبانية عبر مضيق جبل طارق على أراضي شمال إفريقيا مثل مليلية وسبتة إلى جانب جزر الكناري في المحيط الأطلسي.

يتفق المؤرخين أن أوروبا، خاصةً في اليونان القديمة وروما القديمة هي مهد الحضارة الغربية المؤثرة على العالم.

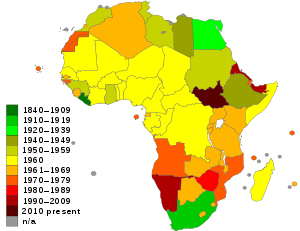

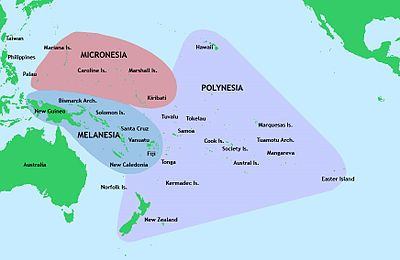

كان سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في عام 476 ميلادي وعصر الهجرات اللاحق بمثابة نهاية للتاريخ القديم وبداية العصور الوسطى. أدت النهضة الإنسانيةوعصر الاستكشافوالفنوالعلوم إلى العصر الحديث. منذ أن بدأ عصر الاستكشاف من قبل الإمبراطورية البرتغاليةوالإسبانية، لعبت أوروبا دورًا بارزًا في الشؤون العالمية بدءاً من القرن الخامس عشر، وخاصةً عقب بداية الاستعمار. سيطرت الدول الأوروبية بين القرنين السادس عشر والعشرين، في أوقات مختلفة على الأمريكتين، ومعظم أفريقياوأوقيانوسيا، وأجزاء كبيرة من آسيا. أدّت الثورة الصناعية، التي بدأت في بريطانيا العظمى في نهاية القرن الثامن عشر، إلى تغييرات اقتصادية وثقافيّة وإجتماعيّة راديكالية في أوروبا الغربية أولاً، لتشمل بعد ذلك العالم. وقد ازداد النمو السكاني الأوروبيّ بشكل كبير، إذ بحلول عام 1900، كان نصيب أوروبا حوالي 25% من مجمل سكان العالم.شكلت عصر التنويروالثورة الفرنسية اللاحقة والحروب النابليونية القارة ثقافياً وسياسياً واقتصادياً من نهاية القرن السابع عشر وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر. وأدت الثورة الصناعية، التي بدأت في بريطانيا العظمى في نهاية القرن الثامن عشر، إلى تغير اقتصادي وثقافي واجتماعي جذري في أوروبا الغربية وفي النهاية إلى العالم الأوسع. أخذت الحربان العالميتان مسرحها وأحداثها بشكل كبير في أوروبا، ومساهمتها في الشؤون السياسيّة أخذت في الإنخفاض مع انخفاض هيمنة أوروبا الغربية في الشؤون العالمية في منتصف القرن العشرين وازدياد نفوذ كل من الولايات المتحدةوالاتحاد السوفياتي.

خلال الحرب الباردة، قسمت أوروبا على طول الستار الحديدي بين منظمة حلف شمال الأطلسي في الغرب وحلف وارسو في أوروبا الشرقية. أدى التكامل الأوروبي إلى تشكيل مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية، ومع سقوط الاتحاد السوفياتي في عام 1991 انضمت دول أوروبية شرقية إلى الاتحاد الأوروبي. وتعد عملة اليورو وهي العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي العملة الأكثر تداولاً في القارة.

محتويات

أصل التسمية والتعريف

مدينة صور اللبنانيّة؛ حيث ولدت الأميرة الفينيقية أوروبا حسب الميثولوجيا اليونانية.

في الميثولوجيا اليونانية، أوروبا هي ابنة آجينور ملك صور الفينيقي (ما يسمى في يومنا هذا لبنان)، وقيل أن القارة الأوروبية سميت على إسمها.

أول استخدام مسجل لمصطلح أوروبا كمصطلح جغرافي هو في ترانيم هومري إلى ديليان أبولو، في إشارة إلى الشاطئ الغربي لبحر إيجه. أمّا كإسم لجزء من العالم المعروف، فقد استخدم لأول مرة في القرن السادس قبل الميلاد من قبل هكتيوس الملطيوأناكسيماندر. وضع الفيلسوف أناكسيماندر الحدود بين كل من آسيا وأوروبا على طول نهر نهر رايوني في القوقاز، وهي المبدأ الذي إتبعه هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد. وذكر هيرودوت أن العالم قد قُسم من قبل أشخاص مجهولين إلى ثلاثة أجزاء وهي أوروبا وآسيا وليبيا (أفريقيا)، مع تكوين كل من نهر النيلونهر رايوني بتكوين حدودهم، على الرغم من أنه ذكر أيضاً أن البعض يعتبر نهر الدون، وليس نهر رايوني، الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا. تم تعريف الحدود الشرقية لأوروبا في القرن الأول من قبل الجغرافي سترابو في نهر الدون. وصف كتاب اليوبيلات القارات بأنها الأراضي التي أعطاها نوح لأبنائه الثلاثة. عرفت أوروبا بأنها تمتد من أعمدة هرقل عند مضيق جبل طارق، وتفصلها عن شمال غرب أفريقيا، إلى نهر الدون، وتفصلها عن آسيا.يعود مفهوم أوروبا ككيان ثقافي وجغرافي وسياسيّ موحّد إلى الإمبراطورية الرومانية بدايًة والمسيحية بشكل خاص، حيث كانت المسيحية من أسس وأركان القاعدة الثقافية الأوروبية وفي مناسبات محددة كانت الركن الوحيد للهوية الأوروبية، خاصًة عندما سعت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لبسط نفوذها الثقافي ومن ثم السياسي على الغرب الأوروبي، فالأممية المسيحية أو مفهوم العالم المسيحي ظلت قوة سياسية ودافعًا فكريًا وعقائديًا وسياسيًا أثّر مباشرةً على مسيرة السياسية الأوروبية، بل إنه أصبح لب فكرة «المفهوم الغربي»، وقام بإستبدال المفهوم الجغرافي الأوروبي الضيق أو الروماني المحدود وأصبح يمثل شرعية جديدة بدأت تترسخ داخل الشعوب الأوروبية والوجدان السياسي فيها، وأصبح هذا المفهوم يمثل الشرعية السياسية والدينية على حد سواء.أستخدم مصطلح "أوروبا" لأول مرة في المجال الثقافي في عصر النهضة الكارولنجية في القرن التاسع. ومن ذلك الوقت، حدد المصطلح مجال تأثير الكنيسة الغربية، على عكس كل من الكنائس الأرثوذكسية الشرقيةوالعالم الإسلامي. وضع التعريف الثقافي لأوروبا بإعتبارها الأراضي اللاتينية المسيحية في القرن الثامن، مما يدل على مجمع سكني ثقافي جديد تم إنشاؤه من خلال التقاء التقاليد الجرمانية والثقافة المسيحية اللاتينية، والتي تم تعريفها جزئياً على النقيض من بيزنطةوالإسلام، وإقتصرت على شمال ايبيريا، والجزر البريطانية، وفرنسا، وغرب ألمانيا المسيحي، ومناطق جبال الألب وشمال ووسط إيطاليا.تبرز مسألة تعريف الحدود الشرقية الدقيقة لأوروبا في الفترة الحديثة المبكرة، حيث بدأ الإمتداد الشرقي لدوقية موسكو الكبرى ليشمل شمال آسيا. بحلول منتصف القرن التاسع عشر، كانت هناك ثلاث اتفاقيات رئيسية حول حدود أوروبا، واحدة تتبع نهر الدون وقناة فولغا-دون، ونهر الفولغا، والأخرى بعد هبوط كوما مانيش إلى بحر قزوين ومن ثم نهر الأورال، والثالثة تتخلى عن الدون تماماً. وكان السؤال لا يزال يعامل على أنه "جدل" في الأدب الجغرافي في ستينيات القرن التاسع عشر، حيث دافع دوغلاس فريشفيلد عن حدود قمة القوقاز على أنها "أفضل ما يمكن"، مستشهداً بتأييد مختلف "الجغرافيين المعاصرين".

التاريخ

فترة ما قبل التاريخ

قرص برونزي عُثر عليه في بلدة نبرا الألمانية، يعود لحوالي سنة 1600 ق م. يعتبر أقدم خريطة فلكية معروفة. لاحظ عنقود الثريا في أعلى اليمين.

تدل الأحافير التي اكتشفها العلماء على أن الإنسان الأول عاش في أوروبا منذ أكثر من مليون عام. وأهم الأشكال المعروفة عن إنسان ماقبل التاريخ إنسان نياندرتال والإنسان الكرومانيوني. عاش الإنسان النياندرتالي في حوالي الفترة التي تقع قبل 100,000 إلى 35,000 سنة مضت، وعاش الكرومانيوني في الفترة التي تقع قبل 40,000 إلى 10,000 سنة خلت. وكانوا يعيشون على الصيد، وكثيري التنقل من مكان إلى آخر بحثًا عن الطعام. ويعيشون في جماعات تتراوح بين 25 و30 فردًا.

تعلم الإنسان في جنوب شرقي أوروبا نحو سنة 6000 ق م كيفية الحصول على قوته بفلاحةالأرض. مهد هذا التطور المبكر لوضع اللمسات النهائية لظهور الحضارات التي أدت بدورها لاستقرار الإنسان الذي كان دائم التنقل بحثا عن الطعام. وقد كان عندما يستقر في مكان معين يقيم القرى. وقد تطورت بعض تلك القرى فيما بعد وأصبحت نواة لقيام المدن الأوروبية الأولى. بعد نحو عام 6000 ق م بدأت تتجه أعداد أكثر فأكثر من الأوروبيين القدماء نحو الزراعة، إذ أصبحت الزراعة مصدر الغذاء الرئيسي وحتى نهاية فترة ما قبل التاريخ، أي نحو سنة 3000 ق م، فعمت كل أرجاء أوروبا باستثناء مناطق الغابات الكثيفة في الشمال.قامت الحضارات الأوروبية الأولى في جزر بحر إيجة شرقي اليونان. ازدهرت الحضارة الإيجية في الفترة بين 3000 ق مو1200 ق م. فكان سكان بعض الجزر الإيجية، خاصة في جزيرةكريت، يستخدمون نظامًا للكتابة، كما كان بينهم البحارة المغامرون والتجار. ظهرت حضارة مماثلة للحضارة الإيجية في جزيرةمالطا جنوبي إيطاليا. وبعد عام 2500 ق.م.

تقريبًا أبحر بحارة من جزر بحر إيجة وجزيرة مالطا على طول السواحل الجنوبية والغربية لأوروبا. فكانوا يقدمون للشعوب التي وجدوها في طريقهم، طريقتهم وأسلوبهم في الحياة.

الحضارة الإغريقية القديمة

الكولوسيوم من أبرز المآثر المعمارية للحضارة الرومانية.

كان للإغريق القدماء فضل كبير في قيام وازدهار الحضارة. فلقد نزحت قبائل من الشمال إلى شبه جزيرة اليونان حوالي عام 2000 ق. م. وعندما استقرت هذه القبائل في اليونان بدأت في تأسيس حضارة لها على نمط الحضارة الكريتية. أصبح الإغريق قوة ضاربة في منطقة بحر إيجة، حتى استولوا على المنطقة من الكريتيين في القرن الخامس عشر ق.م. وخلال القرون العديدة التالية توحدت مجموعات من تلك القبائل فكونت نوعًا جديدًا من الوحدات السياسية المستقلة. وكانت كل وحدة من هذه الوحدات تسمى بولس أو الدولة ـ المدينة. بلغت الحضارة الإغريقية أوج عظمتها خلال القرنين الخامس والرابع ق.م مع ظهور مدينتي إسبرطة وأثينا ومدن أخرى لاتقل نفوذًا وقوة. انتشرت فكرة الديمقراطية خلال هذه الفترة كما ازدهر الفن والعلم. إلا أن اليونان دخلت في الوقت نفسه تقريبًا في حروب طويلة.

أولاً: هزم الإغريق قوات الغزاة القادمة من الإمبراطورية الفارسية في الشرق. ثانيا: نشبت الحروب الداخلية بين الدول ـ المدن الإغريقية نفسها. وباستمرار هذه الحروب بدأت قوة الإغريق السياسية في الانهيار. إلا أن أثينا ظلت مركزًا ثقافيًا للعالم القديم.

تعميد قسطنطين بريشة تلاميذ رفائيل (1520–1524 الفاتيكان في القصر الرسولي). ذكر يوسابيوس القيصري أن عادة الملوك معتنقي المسيحية حينها كانت أن يؤخروا تعميدهم حتى وقت قصير من وفاتهم.بلغت الإمبراطورية الرومانية أوج عظمتها خلال فترة مايعرف بالسلام الروماني التي استمرت من سنة 27 ق.م حتى سنة 180 م. لم تكن هناك دولة في تلك الفترة لها القوة الكافية لتمثل خطرًا على الإمبراطورية الرومانية. لذا أصبحت تلك الفترة فترة سلام. بلغ الفن والعلم الرومانيان الذروة، كما ازدهرت التجارة في جميع أرجاء الإمبراطورية. اقتبس الرومانيون أفكارًا عديدة من الإغريق مما ساعدهم على نشر الثقافة الإغريقية في أنحاء إمبراطوريتهم. وغالبًا مايطلق على الثقافة الرومانية اسم الثقافة الهيلينية-رومانية. لكن كان للرومان أيضًا إسهاماتهم في الحياة الأوروبية بالتخطيط الدقيق للمدن وتشييد وإقامة شبكات الطرق. كما أصبحت اللغة اللاتينية أساسًا قامت عليه اللغات الرومانسية المتداولة في أوروبا اليوم. كما أصبح كثير من الأسس القانونية التي وضعها الرومان جزءًا من الأنظمة القانونية في أوروبا ولاحقًا جزءًا من الأنظمة القانونية في أمريكا الشماليةوأمريكا الجنوبية.بدأت المسيحية في فلسطين التي تقع في جنوب غربي آسيا وقد كانت جزءًا من الإمبراطورية الرومانية. وسرعان ما انتشرت في الجزء الأوروبي من الإمبراطورية. ظل الرومان يضطهدون المسيحيون الأوائل حتى مطلع القرن الرابع الميلادي، حيث منح الإمبراطور قسطنطين الكبير المسيحيين حرية العقيدة، وفي أواخر القرن الرابع الميلادي، أصبحت المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية.وفي أواخر القرن الثاني الميلادي بدأت بعض القبائل القوية في الشمال والشرق تهديد الإمبراطورية الرومانية التي لم تعد تستطيع الدفاع عن جميع حدودها. فقد كانت الخلافات الداخلية تمثل تهديدًا آخر للإمبراطورية، بدأت الإمبراطورية تتفكك على أثره حتى أعاد الإمبراطور قسطنطين توحيدها عام 324م. في عام 395م انقسمت الإمبراطورية الرومانية بصورة نهائية إلى إمبراطوريتين. فأصبح النصف الشرقي الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية وكانت عاصمتها القسطنطينية والتي أصبحت مركز المسيحية الشرقية ومركز حضاري عالمي، فأضحت أعظم مدنالعالم في ذلك العصر.

أما باقي الإمبراطورية فأصبح الإمبراطورية الرومانية الغربية وكانت عاصمتها روما.

العصور الوسطى

تمثال الإمبراطور شارلمان، وقد أطلق عليه أب أوروبا (باللاتينيّة: Pater Europae).فقدت الامبراطورية الرومانية قوتها بعد انقسماها للإمبراطورية الشرقية والغربية. وتعرضت كل من أقوام القوط، الوندال، اللومبارديون، الفرنجة، والسكسون، والجوتيون الذين يقطنون بهسبانيا وجالايا وإيطاليا خارج حدود الامبراطورية الرومانية الغربية، إلى هجوم اقوام البربرية الالمان. واستولى القوط الغربيون في حروبهم ضد الهون على مدينة روما متقدمين إلى جنوب نهر الدانوب بقيادة آلاريك في عام 410. وسقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية في 476. وبسقوط الامبراطورية الرومانية بدأت العصور الوسطى.قام القوط الغربيين، الفرع الغربي من القوطيين اللذين تنقلوا من إيطاليا ثم إلى إسبانيا، بتأسيس مملكة كبيرة لهم هناك. واستولى الوندال، وهم جزء اخر من الشعب الألماني على روما في عام455، بقيادة اركان حرب جنسيرك. وتقدم الفرنج -التابعين لقبائل البربر-إلى الغرب مباشرة، ووصلوا إلى داخل جالايا. وقام في الوقت نفسه كل من القوطوالسكسون بتنظيم الهجوم والغزوات على بريطانيا الرومانية احدى الولايات في روما. أمّا القوط الشرقيين -الفرع الشرقى من القوط- فإستولوا على أراضي روما أيضًا، وأسسوا مملكة كبيرة لهم في إيطاليا. لكن على الرغم من ذلك، لم تستمر هذه الامبراطورية كثيرًا، وانهارت بعد 60 عامًا من تأسسيها. واثناء هجوم البربر لم ينشأ نظام حكم قوى ومتين في إيطاليا. قام الامبراطور البيزنطي جستينيان الأول بضم إيطاليا إلى اراضي الامبراطورية الرومانية بعد فترة مستفيدا من الاوضاع السياسية المتوترة بها

ولكن بعد وفاة جستينيان الأول في 565، قام اللومبارديون بالإستيلاء على إيطاليا مرة اخرى.

قصر الحمراء في غرناطة؛ من أبرز الآثارات المعمارّة الأندلسيّة الإسلاميّة.

سقط أغلب شبه جزيرة أيبيريا في القرن الثامن (711-718) بيد جيوش المسلمين القادمة من شمال أفريقيا. كانت هذه الفتوحات جزءاً من توسع الخلافة الإسلامية الأموية. تمكنت فقط منطقة صغيرة جبلية في الشمال الغربي من شبه جزيرة من مقاومة الغزو الأولي. بموجب الشريعة الإسلامية، جرت معاملة المسيحيين واليهود معاملة أهل الذمة. حيث يسمح هذا الوضع للمسيحيين واليهود بممارسة دياناتهم كأهل الكتاب وكان عليهم دفع الجزية.

تطور اعتناق الإسلام بوتيرة متزايدة باستمرار. يعتقد بأن المولدون (المسلمون من أصول عرقية أيبيرية) قد شكلوا غالبية سكان الأندلس في نهاية القرن العاشر.إعتنق الفرنجةالديانة المسيحية في القرن السادس الميلادى. وأسست قبائل الفرنجية الإمبراطورية الكارولنجية والتي سيطرت على ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وسويسرا، وإيطاليا الحالية. وقد إعتمدت بشكل أساسي على إرث الإمبراطورية التي أسسها الإفرنج بفرنسا. وفي عام 768 وصلت حدود الإمبراطورية لاقصى اتساع لها، وذلك بعد تولي شارلمان حكم الفرنجة. وفي 25 ديسمبر 800 م أعلن الباباليون الثالثفيكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ليو شارلمان امبراطورًا للامبراطورية الرومانية. وحتى ذلك الوقت اضطر البيزنطون، الحاملين للقب الامبراطور الروماني، إلى الإعتراف بلقب امبراطورية شارلمان. وانهارات الإمبراطورية الكارولنجية بعد وفاة شارلمان في 814 م. وفي منتصف القرن العاشر الميلادي، قام أوتو الأول من حكام الالمان بالسيطرة على الاراضي الخاضعة لحكم شارلمان، وأسس الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وفي عام 962 م منح البابا لونوس الثانى عشر لقب الامبراطور الروماني إلى أوتو الأول. وانضمت الامبراطورية الرومانية المقدسة إلى الكونفدرالية الألمانية في وسط أوروبا. لكن بسبب عدم قدرتها على المنافسة فقدت سيطرتها وقوتها في عام 1806، وحلت محلها الامبراطورية النمساوية.

تعد القلاع من أبرز مآثر العصور الوسطى المعماريّة.

حتى عام 774 ظلت زمام الامور بأيدى اللولمبارديون القاطن بشمال إيطاليا. وفي عام 751 خاض اللولمبارديون حروبًا في الجنوب وسيطروا على رافينيا

وآرادوا دعمًا من البابابالفرنجة. ولكن هزمت الإفرنج اللومبارديون، وعادت إيطاليا إلى البابا مرة اخرى. وبالتالي تأسست دولة بابوية مستقلة عن مدينة روما. وردًا على ذلك ، قام البابا الثالث ليو باسترداد كرامة ومكانة الإفرنج، وذلك باعلان الامبراطور شارلمان ملك عليها امّا في القرن الحادي عشر، قويت الدولة بضم العديد من الدول مثل: جمهورية البندقية، جمهورية جنوة، اتحاد لومبارد، مملكة نابولي، وجمهورية فلورنسا. وفي ذلك الوقت كانت البابوية والإمبراطورية الرومانية المقدسة من أهم مراكز القوة في العالم. واندلعت العديد من المشادات والخلافات بين انصار كل قوى منهما في دول المدن بإيطاليا. وعرفت هاتين المجموعتين باسم الغويلفيون والغيبلينيون

كاتدرائية القديس اسطفان في فيينا، كانت الكاتدرائيات المركز الثقافي والدينيّ والإجتماعي للمدينة الأوروبية القرطوسية.

خلال القرون الوسطى، تم بناء مدارس قرب الكنائس والكتدرائيات، ودعيت بمدارس الكاتدرائية. وكانت هذه المداراس مراكز للتعليم المتقدم، وبعض من هذه المدارس أصبحت في نهاية المطاف الجامعات الأولى في الغرب. وأُعتبرت مدرسة كاتدرائية شارتر أكثر المدارس شهرةً وتأثيرًا، حيث كان لها دور هام في حفظ الفكر القديم ونشر العلوم في العالم الغربي. مع ظهور مدارس الكاتدرائية في أوائل القرون الوسطى تحولت هذه المؤسسات إلى مراكز تعليم متقدمة، ومتطورة في كثير من الأحيان وشكلت نقطة انطلاق لكثير من الإنجازات في أوروبا الغربية،

وفي وقت لاحق شجعت على حرية البحث وخرّجت مجموعة كبيرة ومتنوعة من العلماء والفلاسفة. كان للمدارسوجامعات الكنيسة آثار ايجابية على تطوير العلوم، المؤرخين يذهب أبعد من ذلك إذ بحسبهم هذه المداراس تمثل بدايات العلم الحديث.لم تكن سلطة كنيسة القرون الوسطى دينية فقط بل دنيوية أيضًا، تمثلت بالدولة البابوية التي ثبتت أركانها في القرن الحادي عشر؛ وتمثلت أيضًا بالدور القيادي في السياسة الذي لعبه البابا كوسيط بين مختلف ملوك أوروبا، إن قوة الكنسية السياسية، فضلاً عن وضع المسيحيين المتردي في الشرق، ورغبة أمراء أوروبا توسيع أملاكهم وثراوتهم والكف عن الاقتتال الداخلي، جعل المناخ ملائمًا لنشوء الحملات الصليبية التي دعا إليها الباباأوربانوس الثاني سنة 1094 خلال مجمع كليرمونت جنوب فرنسا،

وانطلقت في إثره الحملة الصليبية الأولى التي استطاعت احتلال الساحل السوري إضافة إلى لبنان وفلسطين ومناطق من تركيا والأردن ومصر.

عاشت الإمبراطورية البيزنطية عصرها الذهبي خاصًة تحت حكم الأسرة المقدونية حيث دعي عصرهم بعصر النهضة المقدونية ففي عهدهم مرت الامبراطورية البيزنطية نهضة ثقافية وعلمية وكانت القسطنطينية في عهدهم المدينة الرائدة في العالم المسيحي من حيث الحجم والثراء والثقافة.

فقد كان هناك نمو كبير في مجال التعليم والتعلم ممثلة بجامعة القسطنطينيةومكتبة القسطنطينية وجرى الحفاظ على النصوص القديمة وإعادة نسخها. كما ازدهر الفن البيزنطي وانتشرت الفسيفساء الرائعة في تزيين العديد من الكنائس الجديدة، وفي عصر الكومنينيون تجدد الاهتمام بالفلسفة الإغريقية الكلاسيكية، بالإضافة إلى تزايد الناتج الأدبي باليونانية العامية. احتل الأدب والفن البيزنطيان مكانة بارزة في أوروبا، حيث كان التأثير الثقافي للفن البيزنطي على الغرب خلال هذه الفترة هائلًا وذو أهمية طويلة الأمد.

شمل العهد المقدوني أحداثًا ذات أهمية دينية. كان تنصير الشعوب السلافية مثل البلغار والصرب والروس إلى المسيحية الأرثوذكسية بصفة دائمة قد غير الخريطة الدينية لأوروبا ولا يزال صداه حتى يومنا هذا.

العصور الحديثة الأولى

مدرسة أثينا بريشة رفائيل وهي من أبرز الأعمال الفنية التي تعود إلى عصر النهضة.

استطاعت الدولة العثمانية فتح القسطنطينية سنة 1453 وسقطت الإمبراطورية البيزنطية،

على يد محمد الفاتح، وعقب سقوط القسطنطينية تحول ثقل الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية إلى روسيا؛ أخذت هجرة العُلماء الروم إلى إيطاليا وفرنسا، التي كانت قد بدأت سنة 799هـ المُوافقة لسنة 1397م، تزداد وتُثمر في إيطاليا، ونتج عنها الدعوة إلى إنقاذ اليونان القديمة، وكان ذلك من بواعث النهضة الحديثة في أوروپَّا. وكان المهاجرون البيزنطيين من النحاة والإنسانيين والشعراء والكتّاب والمهندسين المعماريين والأكاديميين والفنانين والفلاسفة والعلماء وعلماء الدين؛ قد جلبوا إلى أوروپَّا الآداب والمعارف والدراسات النحويَّة والعلميَّة اليونانية القديمة.جلبت النهضة في القرن الخامس عشر تجديد الإهتمام في المعارف القديمة والكلاسيكية. وتحولت بالتالي روما، فلورنساوجنواوالبندقية إلى عواصم النهضة الأولى، التي سرعان ما عمّت أوروبا، وأخذت بشكل خاص طابع الجامعات والمدارس والمستشفيات والنوادي الثقافية؛ وتطورت تحت قيادة الكنيسة وآل مديتشي مختلف أنواع العلوم خصوصًا، الفلك، والرياضيات، والتأثيل، والفلسفة، والبلاغة، والطب، والتشريح، والفيزياء خصوصًا الأرسطوية (أي المنسوبة إلى أرسطو)، والفيزياء المكيانيكية خصوصًا أدوات الحرب، والكيمياء، والجغرافيا، والفلسفة، وعلوم النبات والحيوان، إلى جانب فن العمارة الذي بلغ شأوًا في عصر النهضة وتبدو كاتدرائيات تلك الحقبة وعلى رأسها كاتدرائية القديس بطرس وسائر مباني الفاتيكان خير مثال على ذلك، وقد بدء ببناء الفاتيكان سنة 1513، أيضًا نشط فن الرسموالنحت واحتكر الفاتيكان أغلب الفنانين: ليوناردو دافنشي، ميكيلانجيلو، رافائيل وغيرهم.

نسخة من القضايا الخمس والتسعين الخاصة بمارتن لوثر.

شهد هذا العصر أحد الإنشقاقات الكبرى في العالم المسيحي الغربي، وهو الإصلاح البروتستانتي الذي قسّم أوروبا إلى قسم كاثوليكيّ وبروتستانتيّ.

في عام 1517 قام مارتن لوثر بوضع قائمة بالإعتراضات على ممارسات الكنيسة الكاثوليكية إذ انتقد مارتن لوثر الفساد في الكنيسة الكاثوليكية وانتقد بشكل خاص قضية صكوك الغفران، وشراء بعض المناصب العليا في الكنيسة والمحسوبية إضافة إلى ظهور ما يشبه "عوائل مالكة" تحتفظ بالكرسي الرسولي مثل آل بورجيا وعائلة ميديشي، وقد شرحها في 95 بند، فكانت تلك نقطة انطلاق الإصلاح بروتستانتي في أوروبا رافقه ظهور مصلحين آخرين مثل هولدريخ زوينكليوجان كالفن ممن انتقدوا طريقة العبادة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. هذه الإصلاحات تسمت في الحركة البروتستانتية، التي تنكرت لسيادة البابا، ودور التقاليد، والأسرار السبعة المقدسة، وأعتبرت أن الإيمان بأن الكتاب المقدس فقط مصدر المسيحية. بدأ الإصلاح في انكلترا في عام 1534، مع هنري الثامن ملك إنجلترا عندما قام في فسخ زواجه من كاثرين أراغون وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه، ما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية التي تعتمد النظام الأسقفي. أصبح الإصلاح الإنجليزي قضية سياسية أكثر منه نزاع لاهوتي، فقد سمح واقع الخلافات السياسية بين روما وإنجلترا، لبروز الخلافات اللاهوتية على السطح.

المسكتشف البرتغالي فاسكو دا غاما يطأ قدمه في سواحل الهند.

فترة الاسترداد أو سقوط الأندلس هي حقبة دامت عدة قرون من توسع الممالك المسيحية في أيبيريا. تعتبر معركة كوفادونجا بداية هذا العهد في عام 722 وتزامنت مع فترة الحكم الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية. وقد توحد تاجا مملكتي قشتالة وأراغون في عام 1469 بزواج إيزابيلا الأولى ملكة قشتالة بملك أراغون فرديناند الثاني. شهد عام 1478 السيطرة التامة على جزر الكناري وفي عام 1492 قامت القوات المشتركة من قشتالة وأراغون بالاستيلاء على إمارة غرناطة، وإنهاء 781 عاماً من الحكم الإسلامي في أيبيريا. ضمنت معاهدة غرناطة التسامح الديني تجاه المسلمين.

شهد عام 1492 أيضاً وصول كريستوفر كولومبس إلى العالم الجديد في الرحلة التي مولتها إيزابيلا. كانت تلك السنة نفسها التي أمر فيها اليهود في إسبانيا بالتحول إلى الكاثوليكية أو مواجهة الطرد من الأراضي الإسبانية خلال فترة محاكم التفتيش. بعد سنوات قليلة وفي أعقاب الاضطرابات الاجتماعية واجه المسلمون الطرد أيضاً في ظل الظروف ذاتها. قام فرديناند وإيزابيلا بمركزة السلطة الحاكمة على حساب النبلاء المحليين، وأصبحت كلمة إسبانيا تستخدم للدلالة على كامل المملكتين.

بعد التعديلات الواسعة التي قاما بها من النواحي السياسية والقانونية والدينية والعسكرية، برزت إسبانيا باعتبارها القوة العالمية الأولى.

توسعت الإمبراطورية الإسبانية والإمبراطورية البرتغالية لتشمل أجزاء كبيرة من الأمريكتين وجزراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق في إيطاليا ومدناً في شمال أفريقيا. كانت تلك الفترة عصر الاستكشاف، حيث كانت الاستكشافات جريئة بحراً وبراً وجرى الانفتاح على طرق جديدة للتجارة عبر المحيطات، مما أطلق الفتوحات وبدايات الاستعمار الأوروبي. مع وصول المعادن الثمينة والتوابل والكماليات والمحاصيل الزراعية الجديدة، جلب المستكشفون الإسبان والبرتغاليين العائدون المعرفة من العالم الجديد، ولعبوا دوراً رئيسياً في تحويل الفهم الأوروبي للعالم.

وفي القرن السابع عشر أخذت روسيا تتوسع باحتلال أوكرانيا، وسيبريا الشرقية حتى المحيط الهادئ، كما أجرت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية بعض التغييرات في محتويات الكتاب المقدس والشعائر الدينية مما أثار معارضة بعض الروس الذين ظلوا على العهد القديم حتى الآن. قام بطرس الأكبر قيصر بوضع الإمبراطورية الروسية على الخارطة السياسية الأوروبية. تأثر بطرس كثيرًا بما كانت تحمله أفكار التجارة العالمية والحكومات، وكانت أفكارًا محببة إلى النفوس في أوروبا الغربية. ولكونه حاكمًا قويًا، فقد حسَّن من قوة روسيا الحربية، كما قام بعدة أعمال عسكرية ناجحة استولى بها على بعض الأراضي. وقد وسعت روسيا رقعة أراضيها خلال فترة حكم بطرس الكبير نحو بحر البلطيق في الحرب الكبرى الشمالية ضد السويد. وفي عام 1703م أسس مدينة بطرس "سانت بطرسبرغ" على بحر البلطيق، ونقل العاصمة إلى هناك في عام 1712م.

قصر فيرساي بناه الملك الفرنسي لويس الرابع عشر.

أستولت الإمبراطورية الإسبانية على قارات أمريكا الوسطى والجنوبية وقارة أفريقيا وجنوب شرق آسيا لأجل تأسيس إسطول كبير فهي تعد أول إمبراطورية إستعمارية في تاريخ العالم.

وقد إقتدت إمبراطورية هولندا الإستعمارية بإمبراطوريات البرتغالوإسبانيا الإستعمارية. وقد أسس الهولنديون مستعمرات في أمريكا الشماليةوأمريكا الجنوبيةوأفريقياوجنوب شرق آسيا. وكانت إنجلترا حتى عام 1588 أضعف بكثير من تلك الدول. وضعت إليزابيث الأولى ملكة المملكة المتحدة أسس الإمبراطورية البريطانية من خلال إلحاق الهزيمة بالأرمادا الأسبانية الذي تعد أقوى أسطول بأوروبا في عام 1588. وهكذا فقد انتهت الهيمنة الأسبانية على المستعمرات الأمريكية، وبعد هذا التاريخ إستولت القوات الهولنديةوالإنجليزية واحداً تلو الأخر على المستعمرات التي توجد في أميركا. أما فرنسا فقد تركت كل مستعمراتها في أمريكا الشمالية لإنجلترا بمعاهدة باريس والتي ابرمت في نهاية حرب الاعوام السبع بتاريخ 1763. وهكذا فقد استولت إنجلترا على كل المستعمرات التي توجد في أمريكا الشمالية. وقد تأسست مملكة بريطانيا العظمى من خلال توحيد إنجلتراواسكتلندا في عام 1707. وقد أسست المملكة المتحدة البريطانية والإيرلندية العظمى من خلال ضم إيرلندا لهذا الاتحاد في عام 1800. أصبحت المملكة المتحدة في العصر الفيكتوري ما بين اعوام 1837-1901 إمبراطورية لا تغرب الشمس عنها.بدأت الثورة العلمية في القرن السادس عشر وكان أبرز رموزها نيكولاس كوبرنيكوسورينيه ديكارتوجاليليو جاليليويوهانس كيبلروإسحاق نيوتنوروبرت بويل. كما نتج عنه عصر التنوير في القرن السابع عشر وانتهى في أواخر القرن الثامن عشر. وفي هذه الفترة كان معظم المفكرين الأوروبيين البارزين يؤكدون أهمية دور العقل ويلحون على أنه الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة. والديموقراطيةوالقومية كقوتين سياسيتين مؤثرتين في أوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. ولقد نمت الحركة الديمقراطية لدرجة كبيرة، بسبب عصر التنوير، وتحديات ذلك العصر للسلطة التقليدية. أما القومية فلقد انبثقت تباعًا من المشاعر القومية، التي وحدّت أفراد كل شعب من شعوب أوروبا في نضالهم من أجل الحكم الديمقراطي. وتعد الثورة الفرنسية التي استمرت من عام 1789 إلى عام 1799 أكثر الثورات الديمقراطية أهمية في أوروبا في تلك الفترة. أدخل تصنيع المنتجات الإستهلاكية من خلال استخدام قوة الآليات قد نهض فورا بمستوى الرفاهية للشعوب الأوروبية والتي كانت فاتحة للثورة الصناعيّة.

انسحاب نابليون بونابرت من روسيا، بريشة "أدولف نورثن".

بدأت فترة من الإضطرابات أو ثورات 1848 بالثورة الفرنسية عام 1848، سرعان ما امتدت إلى بقية أوروبا. وساهمت الصحافة المتميزة بشعبيتها في نشر الوعي وبرزت قيم جديدة وأفكار مثل الليبرالية الشعبية والقومية والإشتراكية.

إن التحالف الفرنسي العثماني الذي تحقق ما بين اعوام 1683-1699 قد بدأ في فقد هيمنته العسكرية بسبب هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحروب. حيث استطاعت الإمبراطورية الروسية عن طريق تحالفاتها مع سائر الدول الأوروبية استعادة اليونان ومنحها الاستقلال عام 1838؛ ثم أخذت سائر الدول المسيحية في أوروبا الشرقية بنيل استقلالها عن الدولة العثمانية الواحدة تلو الأخرى بين عامي 1812و1881؛

يذكر أنّ الإمبراطورية الروسية التي أسسها بطرس الأول في عام 1721 بدلاً من روسيا القيصرية قد لعبت دوراً هاماً في التاريخ الأوروبي حتى ثورة أكتوبر في عام 1917.

خاضت الإمبراطورية الفرنسية من خلال قيادة نابليون بونابرت نزاعات عدّة خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر، عُرفت باسم الحروب النابليونية، ودخلت فيها جميع القوى العظمى في أوروبا.

أحرزت فرنسا انتصارات باهرة في ذلك العهد، على جميع الدول التي قاتلتها، وجعلت لنفسها مركزًا رئيسيًا في أوروبا القارية، ومدّت أصابعها في شؤون جميع الدول الأوروبية تقريبًا، حيث قام بونابرت بتوسيع نطاق التدخل الفرنسي في المسائل السياسية الأوروبية عن طريق خلق تحالفات مع بعض الدول، وتنصيب بعض أقاربه وأصدقائه على عروش الدول الأخرى. شكّل الغزو الفرنسي لروسيا سنة 1812م نقطة تحول في حظوظ بونابرت، حيث أصيب الجيش الفرنسي خلال الحملة بأضرار وخسائر بشرية ومادية جسيمة، لم تُمكن نابليون من النهوض به مرة أخرى بعد ذلك.كانت القرارات الصادرة في مؤتمر فينيا الذي عقد بعد حروب نابليون في عام 1815 تهدف لاقامة توازن فيما بين القوى العظمى بأوروبا.

بعد القرن العشرين

إغتيال وريث العرش النمساوي الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته في سراييفو والتي كانت أحد أسباب نشوب الحرب العالمية الأولى.

تفككت الإمبراطوريات الإستعمارية الكبرى التي كانت معروفة في القرن التاسع عشر حتى إختفت تمامًا، بعد أن تحررت المستعمرات وأصبحت دولًا مستقلة. وأعلن الروس الثورة البلشفية وأطاحوا بالقيصر نيقولا الثاني إمبراطور روسيا وعائلته لينتهي حكم عائلة رومانوف، وأعلنت عن حكومة شيوعية في موسكو.

في أعقاب الثورة البلشفية أصبحت روسيا أحد أكبر مؤسسي الاتحاد السوفيتي، وباتت أوَّل دولة دستورية اشتراكيةوقوة عظمى معترف بها في العالم.في النصف الأول من القرن العشرين، نشبت الحرب العالمية الأولى (1914-1918) ثم الحرب العالمية الثانية (1939-1945). وكان السبب الرئيسي لنشوب الحرب العالمية الأولى هو التنافس بين الدول الأوروبية من أجل الحصول على المزيد من المستعمرات والتطلّع إلى السيطرة الإقتصادية، فنشبت هذه الحرب بين دول الحلفاء وهي فرنسا، والإمبراطورية الروسية، ومملكة إيطاليا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التي إنضمت إليهم أخيرًا. وبين دول المركز وهي الإمبراطورية الألمانيةوالإمبراطورية النمساوية المجريةوالدولة العثمانيةومملكة بلغاريا. وقد إنتصرت قوات الحلفاء في هذه الحرب، وتم نزع السلاح من ألمانيا وأخذت منها بعض الأقاليم والأراضي التي كانت تحكمها، وألتزمت أيضًا بدفع التعويضات. التطهير العرقي الذي قامت به الحكومة العثمانية ضد الأرمن بما في ذلك الترحيل الجماعي والإعدام خلال السنوات الأخيرة من الدولة العثمانية يعتبر أولى الإبادات الجماعية في القرن العشرين، ويقدّر الباحثون أعداد الضحايا الأرمن بين 1 مليون و 1.5 مليون شخص.في عام 1932 أستولى أدولف هتلر على الحكم بعد أن وعد بإعادة إحياء ألمانيا وإنهاضها من كبوتها. وبعد أن إستولت ألمانيا النازية على كل من تشيكوسلوفاكيا والنمسا قامت بغزو بولندا في عام 1939، فأعلنت الحرب العالمية الثانية والتي إشتركت فيها دول المحور وهي ألمانيا النازيةوالإمبراطورية اليابانيةومملكة إيطاليا ضد دول الحلفاء وهي فرنسا، والإتحاد السوفييتي، وكندا، والصين، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي إنضمت إليهم فيما بعد. وإنتهت الحرب بإستسلام ألمانيا في مايو 1945، وإستسلام اليابان في سبتمبر من نفس العالم، بعد أن ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتين ذريتين على مدينتين هيروشيما وناغازاكي. وكانت خسائر الحرب العالمية الثانية أكثر فداحة من خسائر الحرب العالمية الأولى وقد تم إبادة ستة مليون يهودي في أوروبا وتعرضت معظم بلدان أوروبا إلى الخراب والتدمير. وكان من نتائج الحرب أن أصبحت كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي القوتين العظمتين في العالم. وأنشئت هيئة الأمم المتحدة لتسوية المنازعات والخلافات السياسية بين الدول. في أعقاب الحرب العالمية الثانية إنتشرت الشيوعية في العديد من دول أوروبا الشرقية، حيث أصبحت حكوماتها تحت السيطرة الشيوعية السوفييتية.

زعماء مؤتمر يالطا سنة 1945 ويظهر منهم ونستون تشرشل وجوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت.

في الفترة ما بين عامي 1950-1980 حصلت معظم المستعمرات الأفريقية على إستقلالها وحريتها. كما وإنتشر عدم الإستقرار السياسي بين الدول الأفريقية نتيجة للصراع والحروب التي إشتعلت بين الدول الجديدة. بعد الحرب العالمية الثانية انقسمت الدول الأوروبية لقطبين من الناحية السياسية والاقتصادية. وشكلت كلاً من ألمانيا الشرقية الواقعة في أوروبا الشرقية وبولندا ورومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا حلف وارسو تحت قيادة الاتحاد السوفيتي.

وشكلت أيضًا كل من من بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا حلف شمال الأطلنطي بقيادة الولايات المتحدة. وتعرف دول حلف وارسو بالكتلة الشرقية ودول حلف الأطلسي بالكتلة الغربية. وعلى الرغم من وجود الجمهورية الاتحادية الاشتراكية اليوغوسلافية والدول الاشتراكية الألبانية الا انها لم تنضم لحلف وارسو ورجحت بأن تكون على الحياد. وبالاضافة إلى ذلك كانت يوغوسلافيا من مؤسسي حركة عدم الإنحياز وظلت على الحياد خلال الحرب الباردة. وأيضا الدول الأوروبية الكبرى الأخرى مثل سويسرا والنمسا وجمهورية أيرلندا والسويد وفلندا.

إبتداءًا من عام 1950 , بدأ يتبلور جو من التوتر المتصاعد بين الكتلتين وتسمى فترة التوتر المشار اليها بالحرب الباردة.

ومن الأحداث التي برزت في حلف شمال الأطلنطي هو استبعاد فرنسا من الجناح العسكري لحلف شمال الأطلنطي في مارس 1966. أمّا في حلف وارسو كان قمع جيوش الاتحاد السوفيتيالثورة المجرية 1956وربيع براغ في عام 1956 بوحشية. والأحداث الهامة الأخرى الجديرة بالذكر في تلك الفترة هي انهاء الحرب الأهلية اليونانيةوثورة القرنفلالبرتغاليةوالانتقال الدمقراطي الإسباني. في أواخر الثمانينات ضعف الصراع بين الدول الشيوعية والدول غير الشيوعية، وسقط النظام الشيوعي في العديد من دول أوروبا الشرقية. وتفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991 بعد سقوط جدار برلين.

جدار برلين أمام بوابة براندنبورغ قبل فترة وجيزة من سقوط في عام 1989.

وقد أدت نهاية الحرب الباردة إلى ظهور بعض الحركات القومية مرة أخرى حيث أنها ظلت تحت وطأة أوروبا الشرقية. وانقسمت تشيكوسلوفاكيا سلميا في 1 يناير 1993 وانقسمت لدولتين تحت اسم جمهورية التشيك و سلوفاكيا. أما تفكك يوغوسلافيا فكان دمويَا. ولقى فيما يقرب من 50 ألف شخصا حتفهم في حرب البوسنة فيما بين أعوام 1992-1995 واضطر مئات الالاف من الناس للهجرة.

. الا أن الحرب قد انتهت نتيجة عملية القوة المتعمدة لحلف شمال الأطلسي. وظهرت مشكلة عرقية أخرى في يوغوسلافيا وكانت في منطقة كوسوفو الوثيقة الصلة بصربيا، فعندما قضت صربيا على استقلال كوسوفو في عام 1990 أراد الألبان الذين شكلوّا أغلبية السكان الاستقلال، وقد نفذ الجيش اليوغوسلافي عملية ضد الألبان وقد أدت إلى حرب كوسوفو فيما بين عامي 1998-1999. وأعلنت كوسوفو استقلالها في 17 فبراير عام 2008. أما تفكك جمهوريات الاتحاد السوفيتي فقد كانت أكثر دموية، وفي عام 1988 أشعلت الحرب في كارباخ بين الأرمن الذين رفضوا ارتباط أرمينيا الإشتراكية السوفياتية بأوبلاست ناغورني كاراباخ المستقلة والوثيقة الصلة بجمهورية جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية وبين الأذربيجان الذين لم يتقبلوا ذلك.

ودعمت الحكومة الأرمينية الجماعات العرقيَّة الأرمنية في مرتفعات قرة باغ لمواجهة الحكومة الأذربيجانيَّة.

أبرمت معاهدة روما في 25 مارس عام 1957 والتي شكلت الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية والتي تسمى أيضًا بيوراتو.

وفي ذلك الوقت تأسست أيضا المجموعة الاقتصادية الأوروبية بمقتضى هذه الاتفاقية. ودخلت انجلتراوالدنمارك و جمهورية أيرلندا المجموعة كعضو كامل العضوية. وفي عام 1981 انضمت اليونان لتلك المجموعة وفي عام 1985 انضمت أيضًا البرتغالوإسبانيا. وأبرمت اتفاقية شنغن حيث أنها تهدف لإلغاء الرقابة على الحدود فيما بين الخمس دول الاعضاء في 14 يونيو عام 1985. كما تبع ذلك أهدافا مثل خلق سياسات مشتركة في العديد من المجالات الأخرى مثل الزراعةوالنقل والمنافسة والتقارب في السياسات الاقتصادية وانشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي وخلق سياسة خارجية مشتركة وسياسة أمنية. وأبرمت معاهدة ماسترديخت في عام 1992 حيث أنها أنشئت الاتحاد الأوروبي الحالي. اكتسبت عملية اسهاب الاتحاد الأوروبي في القرن الواحد وعشرين زخمًا مرة أخرى. وانضمت دول بالكتلة الشرقية للاتحاد في عام 2004 حيث حصل أغلبهم على استقلالهم بعد نهاية الحرب الباردة.

الجغرافيا

صورة من الفضاء الخارجي تٌظهر عدد من المدن الأوروبيّة الشمالية بعد منتصف اللّيل.

تعد أوروبا جغرافياً جزءاً من قطعة اليابسة التي تعرف باسم أوراسيا.

الحدود الشرقية للقارة مع قارة آسيا تكون على امتداد جبال الأورال، بينما الحدود مع آسيا من جهة الجنوب الشرقي مختلف عليها فمن قائل أنها على امتداد نهر الأورال إلى قائل أن نهر إمبا هو الحد الفاصل بين القارتين. من الجنوب يفصل البحر المتوسط أوروبا عن القارة الأفريقية. يحد القارة من الغرب المحيط الأطلسي. نظرا للاختلافات على تحديد مدى لعرض أو طول (الحدود بمعنى آخر) القارة الأوروبية فإن نتائج تحديد المركز الجغرافي لأوروبا تكون ذات اختلافات كبيرة كما وتوجد أنواع من الصفائح الأرضية حسب القشرة الأرضية.

الخواص الطبيعية

بشكل أوروبا هي مجموعة من أشباه الجزر الصغيرة المتصلة المتراصة. يمكن تقسيم القارة إلى اثنين من أشباه الجزر شبه الجزيرة الإسكندنافية في الشمال وبقية أجزاء القارة كشبه جزيرة أخرى يفصل بينهما بحر البلطيق. ثلاث من أشباه الجزر تتفرع من الجزء الجنوبي مخترقة أجزاء من البحر المتوسط من القارة وهي شبه جزيرة أيبيرياوالبلقانوإيطاليا. كلما اتجهنا شرقَا في القارة الأوروبية يزداد اتساعها حتى يصل ذاك الاتساع ذروته عند حدود أوروبا مع آسيا أي عند جبال الأورال.

السطح

جبل إلبروس، أعلى قمة في أوروبا.

تبلغ مساحة أوروبا 10,458,000كم² أو ما يعادل تقريبًا من مساحة اليابسة في العالم. وهي ثاني أصغر قارة في العالم بعد أوقيانوسيا، ويحدها المحيط الأطلسي غربًا وجبال الأورال ونهر الأورال وبحر قزوين شرقًا، وتمتد أوروبا من المحيط المتجمد الشمالي إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وجبال القوقاز في الجنوب، ويعد الجغرافيون الجزر البريطانية وجزيرة مالطة وآلافًا من الجزر الواقعة قبالة سواحل الجزء الرئيسي من الأراضي الأوروبية جزءًا من القارة.

وأوروبا شبه جزيرة ضخمة تمتد في اتجاه الغرب من شمال غربي آسيا، وليس هنالك حاجز مائي يفصل بين هاتين القارتين تمامًا، لذلك يعدهما بعض الجغرافيين قارة واحدة، فيطلقون عليها اسم أوراسيا. بينما يذهب جغرافيون آخرون إلى القول بأن أفريقيا وآسيا وأوروبا قارة واحدة، إذ لم يكن هنالك ما يفصل بين أفريقيا وآسيا قبل شق قناة السويس فيطلقون على هذه القارة اسم أفرو-أوراسيا.

السواحل والجزر

خليج زلاتاني في كرواتيا، المطل على البحر الأدرياتيكي.

تتميز أوروبا بساحل بحري غير منتظم، كثير التعاريج، حيث نجد سلسلة من أشباه الجزر الكبيرة والصغيرة. وأشباه الجزر الأوروبية الرئيسية هي: شبه جزيرة إسكندينافيا وشبه جزيرة جتلاند وشبه الجزيرة الإيبيرية، وشبه جزيرة الأبناين، وشبه جزيرة البلقان وكلها تتخللها المداخل والخلجان والبحار.

يتميز الساحل الأوروبي بطولة إذ يبلغ نحو 60,957كم وذلك لكثرة تعاريجه. ساعد هذا الساحل المتعرج في وجود المرافئ الطبيعية.وهناك آلاف الجزر التي تقع قبالة السواحل الأوروبية على مسافات متفاوتة، ومن أكبر وأهم هذه الجزر بريطانيا التي تشكل إحدى الجزر البريطانية. وتشمل الجزر البريطانية ـ التي تقع شمالي وغربي البر الرئيسي لأوروبا ـ أيرلندا وجزر أوركني وجزر شتلاند. ومن الجزر الرئيسية الأخرى في هذه المنطقة، أيسلنداوجزر فارو. أما الجزر الرئيسية التي تقع جنوبي البر الرئيسي للقارة، فتشمل، من الغرب إلى الشرق جزر البلياروكورسيكا، وسردينيا، وصقلية، وكريت.

الأنهار

تُستخدم الأنهار الأوروبية العديدة وسيلة نقل للمنتجات الصناعية، كما يستفاد من مياه هذه الأنهار في ري الأراضي وتوليد الطاقة الكهربائية.من أطول أنهار أوروبا نهر الفولغا الذي يمرّ داخل روسيا لمسافة 3,531كم حتى يصب في بحر قزوين. وتربط شبكة من القنوات نهر الفولغا مع المحيط المتجمد الشمالي، وبحر البلطيق، ونهر الدون. يتعرج نهر الدون داخل روسيا حتى يصل إلى البحر الأسود. ونهر الراين يجري لمسافة 1,100كم من جبال الألب داخل ألمانياوهولندا حتى بحر الشمال. ويمثل نهر الراين العمود الفقري للممرات المائية الداخلية التي تتركز حولها أهم النشاطات في أوروبا الغربية. ويبلغ طول نهر الدانوب ـ ثاني أطول نهر في أوروبا ـ 2,860كم. ونهر الدانوب الذي يشق طريقه من جنوب ألمانيا مخترقًا النمساوسلوفاكياوالمجروصربياوبلغارياورومانيا حتى البحر الأسود يعد الممر المائي الرئيسي في الجزء الجنوبي الغربي لأوروبا الشرقية.تشمل أنهار أوروبا الأخرى ذات الأهمية نهر الدنيبر في روسيا وروسيا البيضاءوأوكرانيا، ونهر دفينا الشمالي في روسيا ونهر دفينا الغربي في روسيا ولاتفيا، والأودروفستولا في بولندا، وألبه في التشيك وألمانيا، والفيزر في غربي ألمانيا، والبو في إيطاليا واللوار والرون ونهر السين في فرنسا ونهر تاجو في إسبانيا والبرتغال، ونهر التايمز في إنجلترا. وقد ربطت أنهار أوروبا الرئيسية بشبكة من القنوات.

البحيرات

تقع أكبر بحيرة في العالم وهي بحر قزوين المالح، جزئيًا في الركن الجنوبي الشرقي لأوروبا وجزئيًا في آسيا. وبالرغم من أن بحر قزوين يسمى بحرًا إلا أنه بحيرة في الحقيقة. إذ أن اليابسة تحيط به من كل الجوانب، وتبلغ مساحته 372,000كم² وينخفض ساحله الشمالي 28م دون مستوى سطح البحر فهو أكثر المواقع انخفاضًا في أوروبا.تبلغ مساحة البحيرات العذبة في أوروبا حوالي 137,000كم². وأكبر بحيرات أوروبا العذبة هي بحيرة لادوجا في الجزء الشمالي الغربي لروسيا وتبلغ مساحتها 17,703كم². وتوجد في فنلندا نحو 60,000 بحيرة مما جعلها تُعرف باسم أرض آلاف البحيرات.

المناخ

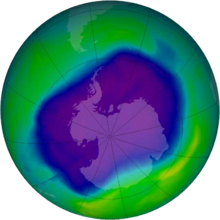

صورة لأوروبا من الأقمار الصناعية.

يتنوع المناخ في أوروبا فيختلف من إقليم لآخر. إلا أن معظم أجزاء القارة يتمتع بمناخ معتدل، وتتمتع أوروبا بمناخ أكثر اعتدالاً من بعض أجزاء آسيا وأمريكا الشمالية اللتين تقعان في خطوط العرض نفسها.

فمثلاً برلين بألمانيا، وكلجاري بكندا وإركتسك في الجزء الآسيوي لروسيا تقع تقريبًا على خط عرض واحد. لكنا نجد أن معدل درجة الحرارة في برلين يزيد بثماني درجات مئوية على معدل درجة الحرارة في كلجاري وقد يزيد باثنتين وعشرين درجة مئوية على معدل درجة الحرارة في إركتسك.تتسبب الرياح التي تهب عبر القارة من المحيط الأطلسي في تلطيف المناخ في أوروبا. إذ تتأثر هذه الرياح بتيار الخليج الدافئ، وهو تيار محيطي قوي، يجرف الماء الدافئ من خليج المكسيك إلى ساحل أوروبا الغربي وامتداده الشمالي، ويسمى بتيار المحيط الأطلسي الشمالي. يتأثر معظم القارة بهذه الرياح الغربية لعدم وجود حاجز جبلي بالحجم الذي يمكن أن يعترضها، ونسبة لأن معظم أوروبا يقع في حدود 480كم من المحيط الأطلسي.يتأثر ساحل النرويج أكثر من غيره بمفعول تيار الخليج الأطلسي الشمالي والرياح الغربية القوية التي تهب على أوروبا عبر هذه التيارات. يقع جزء كبير من الساحل النرويجي في منطقة القطب الشمالي، التي تغطي الثلوج والجليد معظمها في فصل الشتاء. إلا أن معظم ساحل النرويج بما في ذلك الجزء الذي يقع في القطب الشمالي وميناء النرويج، همرفست الذي يقع في أقصى الشمال يبقى خاليًا من الجليد والثلوج طيلة فصل الشتاء.

ساحل شاطئ مارهينا في منطقة الغرب البرتغاليّة.

بصفة عامة نجد أن الشتاء في شمالي أوروبا أطول وأكثر برودة منه في جنوبيها، وأن الصيف فيه أقصر وأبرد من جنوبيها أيضًا. كما نجد أيضًا أن الشتاء في الشرق أطول وأكثر برودة، وأن الصيف أقصر وأكثر حرارة عما في الغرب.

فمثلا ًمعدل درجة الحرارة في مدينة غلاسكوباسكتلندا في يناير 3°م، بينما في موسكو التي تقع على خط العرض نفسه ينخفض معدل درجة الحرارة في يناير إلى 10°م تحت الصفر.يتراوح معدل التساقط في معظم دول أوروبا بين 50 و150سم في السنة. ويحدث أكثر التساقط السنوي عادة فوق 200سم ـ في المناطق التي تقع غربي الجبال مباشرة أي المنحدرات الغربية المواجهة للرياح الغربية. وتشمل هذه المناطق أجزاءً من غربي بريطانيا وغربي النرويج. أما أقل أجزاء أوروبا مطرًا ـ عادة أقل من 50سم ـ فنجدها في ثلاث مناطق عامة: 1- المناطق الواقعة إلى الشرق من الجبال العالية (أي في ظل المطر). 2- المناطق الداخلية التي تبعد من المحيط الأطلسي. 3- المناطق التي تقع على طول ساحل المحيط القطبي الشمالي. تشمل هذه المناطق وسط وجنوب شرقي إسبانيا والأجزاء الشمالية من إسكندينافيا والأجزاء الشمالية والجنوبية الشرقية من روسيا الأوروبيةوكازاخستان.

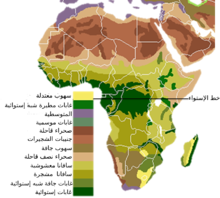

الحياة النباتية والحيوانية

تشمل الحياة البرية في أوروبا أنواعًا كثيرة من النباتات والحيوانات التي توجد أيضًا في قارات أخرى. لكن توجد فيها بعض الأنواع التي لا توجد في القارات الأخرى، وهي تشمل نوعًا من الطيور، يطلق عليه اسم العندليب، وحيوانًا من الثدييات يسمى اللاّموس النرويجي. وبأوروبا أيضًا بعض أنواع النباتات والحيوانات البرية التي تختلف عن النباتات والحيوانات البرية التي تحمل الأسماء نفسها في قارات أخرى فمثلاً أبو الحناء الأوروبي يعادل حجمه نصف حجم أبي الحناء الموجود في أمريكا الشمالية.لم تسلم الحيوانات البرية والنباتات الطبيعية من يد الإنسان. فلقد أزيلت الغابات التي كانت تغطي مساحات كبيرة من أوروبا للاستفادة من أخشابها ولإفساح المجال للزراعة ونمو المدن. كما انقرضت بعض الحيوانات البرية نتيجة ممارسات عديدة مثل الصيد الجائر من نصب الشراك والإفراط في صيد الأسماك وأخيرًا الزيادة السكانية المطردة التي أخذت تجور على مواطن هذه الكائنات.الحياة النباتية والحيوانية في أوروبا

الأقاليم والمناطق

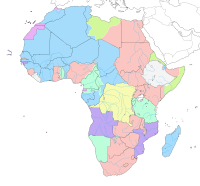

خارطة مناطق ودُول أوروپَّا وفقًا لِمُؤسسة Ständiger Ausschuss für geographische Namen (StAGN).

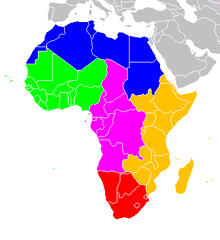

في أوروبا أكثر من خمسين دولة ومع أنّ التباين بينها كبير الاّ أنه بالإمكان تقسيم القارة إلى عدّة مناطق رئيسية بناء على معالمها ومزاياها المتشركة. في الغالب تقسم دول القارة إلى خمس مجموعات جغرافية رئيسية.

حيث تشترك دول كل مجموعة بصفات طبيعية متشابهة وبمزايا إقتصادية وحضارية متشابهة، وفي كثير من الأحيان تشترك في الخلفية التاريخية. المناطق الخمس الرئيسية في أوروبا هي: جنوب أوروبا، وشمال أوروبا، وغرب أوروبا، ووسط أوروباوشرق أوروبا.

جنوب أوروبا

تقع في حدود هذه المنطقة الدول التالية: اليونان، ألبانيا، صربيا، الجبل الأسود، جمهورية مقدونيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، سلوفينيا، إيطاليا، مالطا، إسبانيا والبرتغال. في أوائل التسعينات انقسمت يوغسلافيا إلى صربيا، الجبل الأسود، جمهورية مقدونيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا وسلوفينيا علمًا أن كل من كرواتيا وسلوفينيا تٌحسب أيضًا على دول وسط أوروبا. لدول جنوب أوروبا عدة مزايا مشتركة: فهي تقع على أشباه جزر في البحر الأبيض المتوسط، ولها جميعًا سواحل طويلة، وللبحر فيها تأثير كبير على اقتصاد هذه الدول وعلى المواصلات وأسلوب الحياة فيها. ويسود هذه المنطقة مناخ البحر المتوسط. كما أن تضاريسها جبليّة تقل فيها السهول المستوية. أمّا الزراعة فهي زراعة البحر المتوسط، وتعتبر فيها السياحة من أهم الفروع الإقتصادية فيها.منحت كل من إيطاليا واليونان العالم التراث الحضاري الكلاسيكي. ولاتزل الآثار القديمة قائمة متمثلة في القصور والمعابد والأسوار وقنوات الريّ. كما وتغلب الديانة المسيحية الكاثوليكية على وسط هذه المنطقة وغربها (إيطاليا وإسبانيا والبرتغال)، بينما تغلب المسيحية الأرثوذكسية الشرقية على شرقها.

شمال أوروبا

بحر النرويج.

تقع في هذه المنطقة الدول الآتية: النرويج، السويد، فنلندا، الدنمارك وآيسلندا ويطلق على هذه الدول الدول الإسكندنافية؛ فضلُا عن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ويطلق على هذه الدول دول البلطيق.

تقع هذه الدول على شواطئ بحر الشمال وبحر البلطيق. أمّا الدول الإسكندنافية فتقع على أشباه جزر.

شُكّل سطح الأرض في هذه المنطقة من خلال الكتل الجليدية، لذا فهي تمتاز بالهضاب وتكثر فيها البحيرات والفيوردات. في حين أن تضاريس النرويج جبلية ومنقطعة. ويعد المناخ في المنطقة بحري معتدل: بارد ورطب في شمال هذه المنطقة وقاري بارد في شرقها.

أمّا الشتاء بارد جدًا وتكسو الثلوج معظم أراضي هذه المنطقة. تقل الكثافة السكانيّة شمالًا.في هذه المنطقة تبرز بشكل الدول الإسكندنافية بمستوى تطورها الإقتصادي وبمستوى خدمات الرفاه الإجتماعي التي تقدمها لمواطنيها إذا ما قورنت مع دول البلطيق التي تمر في مرحلة إعادة البناء والنمو الإقتصادي والتحرر من عبء الاقتصاد الشيوعي. غالبية سكان الدول الإسكندنافية ودول البلطيق من المسيحيين البروتستانت.

غرب أوروبا

موناكو.

في هذه المنطقة تجد الدول التالية: فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ، المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا. تقع هذه الدول على سواحل المحيط الأطلسي وبحر البلطيق.

في هذا الجزء من القارة يعد سطح الأرض متنوع، ففي الشمال والغرب تمتد سهول منخفضة واسعة تعتبر جزءًا من السهول الأوروبية الشاسعة. ويعد المناخ في المنطقة معتدل إلاّ أنه كل كان الإتجاه نحو وسط القارة قلّ تأثير البحر وتحول المناخ إلى مناخ قاريّ-بارد.بدأت في دول غرب أوروبا الثورة الصناعية قبل زهاء 200 عام، وقد أنطلقت من بريطانيا العظمى. دول هذه المنطقة -بإستثناء المملكة المتحدة وأيرلندا- هي التي أسست السوق الأوروبية المشتركة، وتعتبر هذه السوق حجر الأساس للإتحاد الأوروبي. تعتبر المدن الكبرى في هذه المنطقة مركز جميع مجالات الاقتصاد: التجارة والخدمات والصناعة وغيرها. في غرب أوروبا ثمة أكبر تجمع سكانيّ في القارة، وهو أكثر مناطق أوروبا كثافة سكانيّة، ففي هذه المنطقة تقع أكبر مدن أوروبا وأكثرها أهمية: لندن، وباريس، وبرلين، وفرانكفورت، وبروكسل وأمستردام.من الناحية الدينيّة تنقسم دول غرب أوروبا بين الطائفتين المسيحيتين الرئيسيتين: في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وأيرلندا تسود الكاثوليكية، وتسود البروتستانتية الأنجليكانية في بريطانيا، في حين أن هولندا وألمانيا تنقسم بين المسيحيين البروتستانت والكاثوليك. وفقاً لتقرير قام به مركز بيو للأبحاث قال 71% من الأشخاص في 15 دولة في غرب أوروبا، أنهم يعتبرون أنفسهم مسيحيين في عام 2017.

وسط أوروبا

كارلوفة في بوهيميا.

في هذه المنطقة تقع الدول التالية: سويسرا، النمسا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، المجر وسلوفينيا.

الصفة المشتركة لهذه الدول الخمس هو أنها جميعًا تقع في وسط القارة ولا تقع على شاطئ البحر. هذه المنطقة هي صميم قلب أوروبا الجغرافي، وفيها تمتد أعلى سلاسل الجبال في القارة؛ سلسلة جبال الألب.

أمّا من حيث مبنى سطح الأرض فإن المجر تختلف عن باقي دول المنطقة، إذ يقع فيها سهل منخفض شاسع. ويعتبر المناخ معتدل-بارد.

كانت دول هذه المنطقة بإستثناء سويسرا جزءًا من الامبراطورية النمساوية المجرية والتي تركت إرثًا توافقًا من حيث اللغة والخلفية الحضارية.

أمّا من الناحية الإقتصادية فتقسم المنطقة إلى مجموعتين: سويسرا والنمسا وهما دولتان متطورتان ونظامها الإقتصادي شبيه بنظام غرب أوروبا، بينما المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والتي إنتمت في الماضي إلى الكتلة الشيوعية، فإن نظامها يشبه النظام المتبع في دول أوروبا الشرقية، والتي في مرحلة التحرر من أعباء الاقتصاد الشيوعي.من أهم مدن المنطقة هي: زوريخ، فيينا، براغ وبودابست. تعتبر هذه المدن مراكز النشاطات الإقتصادية لدولها. من الناحية الدينية فإن غالبيّة سكان المنطقة من الكاثوليك، في حين يتوزّع سكان سويسرا بين الكاثوليكية والبروتستانتية.

شرق أوروبا

يريفان عاصمة أرمينيا.

في هذه المنطقة تقع دول الإتحاد السوفييتي سابقًا وهي: روسيا، روسيا البيضاء، أوكرانيا ومولدوفا. وكذلك الدول الثلاث: بولندا ورومانيا وبلغاريا، فضلًا عن دول القوقاز الثلاث وهي أرمينيا، أذربيجان وجورجيا.

تمتد روسيا وهي أكبر هذه الدول إلى ما وراء جبال الأورال في قارة آسيا. يتكون سطح الأرض في شرق أوروبا من السهول المنخفضة الواسعة التي تقطعها أنهار طويلة وعريضة وسلاسل جبال عالية. ويعد مناخ هذه المنطقة معتدل-بارد،

وكلما كان التوجه شمالًا أو شرقًا أصبحت الظروف المناخيّة أكثر حدة.

هناك خلفية تاريخية مشتركة بين دول هذه المنطقة هي تسود فيها المسيحية الشرقية بإستثناء أذربيجان حيث يسود الإسلام، وهي أنها كانت في السابق ذات نظام شيوعي، فقد كانت كل من روسيا وأوكرانيا ومولدوفا منذ سنوات العشرين جزءًا من الاتحاد السوفييتي، أمّا بولندا ورومانيا وبلغاريا ورغم كونها حتى الحرب العالمية الثانية دولًا مستقلة فقد إنضمت إلى المعسكر الشرقي-الشيوعي والتي خضعت لاحقًا إلى تأثير الاتحاد السوفييتي. ومع إنهيار الاتحاد السوفيتيي ترك النظام الشيوعي أثره على النظام الإقتصادي والإجتماعي لهذه الدول.

الجغرافيا السياسيّة

خارطة البُلدان الأوروپَّية والمناطق المُجاورة.

الحُدود بين أوروپَّا وآسيا سواء أكانت طبيعيَّة وسياسيَّة أم ثقافيَّة.

يعيش بأوروبا نحو 708 مليون نسمة، ما يعادل ثُمن سكان العالم منهم 108 مليون يعيشون في الجزء الروسي الواقع في أوروبا.

وليس هنالك دولة أوروبية أخرى بها ما يماثل هذا العدد من السكان. وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد روسيا، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 81 مليون نسمة. أما دولة الفاتيكان فهي أصغر دول أوروبا من حيث عدد السكان، حيث يوجد بها أقل عدد من السكان بالمقارنة مع أي دولة في العالم، إذ يعيش بها نحو ألف نسمة فقط.

يبلغ معدل الكثافة السكانية في أوروبا 67 نسمة تقريبًا لكل كم² واحد. وأوروبا وآسيا هما أكبر قارتين في العالم من حيث الكثافة السكانية. وتوزيع السكان في أوروبا ليس متساويًا كما في بقية القارات. فمعظم أجزاء القارة تقل فيها كثافة السكان عن المعدل، بينما تزيد الكثافة عن المعدل في أجزاء أخرى. فالمناطق الشمالية الواسعة مثلاً، تكاد تكون خالية تمامًا من السكان، بينما تبلغ الكثافة في كل من موناكو وهولندا 385 نسمة لكل كم²، مما يجعلها من أعلى دول العالم كثافة في السكان.

مدينة وارسو، عاصمة بولندا.

مدينة لفيف، في أوكرانيا.

مدينة تبليسي، عاصمة جورجيا.

كوبنهاغن، عاصمة مملكة الدنمارك.

صورة جويّة لمدينة لندن، عاصمة المملكة المتحدة.

المركز التاريخي لمدينة فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

صورة جويّة لمدينة سبليت، في كرواتيا.

صورة للمركز التاريخي سكوبيه، في جمهورية مقدونيا.

صورة للمركز التاريخي لشبونة، عاصمة البرتغال.

صورة لمدينة طليطلة، في مملكة إسبانيا.

صورة لمدينة البندقية، في جمهورية إيطاليا.

| أسماء الدول والمناطق مع الأعلام | المساحة (كم²) | عدد السكان (1 يوليو 2002) | الكثافة السكانية (لكل كم²) | العاصمة |

|---|

| أوروبا الشرقية: |

بيلاروسيا بيلاروسيا | 207,600 | 10,335,382 | 49.8 | مينسك |

بلغاريا بلغاريا | 110,910 | 7,621,337 | 68.7 | صوفيا |

التشيك التشيك | 78,866 | 10,256,760 | 130.1 | براغ |

المجر المجر | 93,030 | 10,075,034 | 108.3 | بودابست |

مولدوفا(1) مولدوفا(1) | 33,843 | 4,434,547 | 131.0 | كيشيناو |

بولندا بولندا | 312,685 | 38,625,478 | 123.5 | وارسو |

رومانيا رومانيا | 238,391 | 21,698,181 | 91.0 | بوخارست |

روسيا(2) روسيا(2) | 3,960,000 | 106,037,143 | 26.8 | موسكو |

سلوفاكيا سلوفاكيا | 48,845 | 5,422,366 | 111.0 | براتيسلافا |

أوكرانيا أوكرانيا | 603,700 | 48,396,470 | 80.2 | كييف |

| أوروبا الشمالية: |

أولان (فنلندا) أولان (فنلندا) | 1,552 | 26,008 | 16.8 | ماريهامن |

الدنمارك الدنمارك | 43,094 | 5,368,854 | 124.6 | كوبنهاغن |

إستونيا إستونيا | 45,226 | 1,415,681 | 31.3 | تالين |

جزر فارو (الدنمارك) جزر فارو (الدنمارك) | 1,399 | 46,011 | 32.9 | توشهافن |

فنلندا فنلندا | 336,593 | 5,157,537 | 15.3 | هلسنكي |

جيرنزي(3) جيرنزي(3) | 78 | 64,587 | 828.0 | سانت بيتر بورت |

آيسلندا آيسلندا | 103,000 | 307,261 | 2.7 | ريكيافيك |

جمهورية أيرلندا جمهورية أيرلندا | 70,280 | 4,234,925 | 60.3 | دبلن |

جزيرة مان(4) جزيرة مان(4) | 572 | 73,873 | 129.1 | دوغلاس |

جيرزي(5) جيرزي(5) | 116 | 89,775 | 773.9 | سانت هيليار |

لاتفيا لاتفيا | 64,589 | 2,366,515 | 36.6 | ريغا |

ليتوانيا ليتوانيا | 65,200 | 3,601,138 | 55.2 | فيلنيوس |

النرويج النرويج | 324,220 | 4,525,116 | 14.0 | أوسلو |

جزر سفالبارد وجان ماين (النرويج) جزر سفالبارد وجان ماين (النرويج) | 62,049 | 2,868 | 0.046 | لونجييربين |

السويد السويد | 449,964 | 9,090,113 | 19.7 | ستوكهولم |

المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 244,820 | 61,100,835 | 244.2 | لندن |

| أوروبا الجنوبية: |

ألبانيا ألبانيا | 28,748 | 3,544,841 | 123.3 | تيرانا |

أندورا أندورا | 468 | 68,403 | 146.2 | أندورا لا فيلا |

البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 51,129 | 4,448,500 | 77.5 | سراييفو |

كرواتيا كرواتيا | 56,542 | 4,390,751 | 77.7 | زغرب |

جبل طارق (المملكة المتحدة) جبل طارق (المملكة المتحدة) | 5.9 | 27,714 | 4,697.3 | جبل طارق |

اليونان اليونان | 131,940 | 10,645,343 | 80.7 | أثينا |

إيطاليا إيطاليا | 301,230 | 58,751,711 | 191.6 | روما |

جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 25,333 | 2,054,800 | 81.1 | سكوبي |

مالطا مالطا | 316 | 397,499 | 1,257.9 | فاليتا |

الجبل الأسود(6) الجبل الأسود(6) | 13,812 | 616,258 | 44.6 | بودجوريتشا |

البرتغال البرتغال | 91,568 | 10,084,245 | 110.1 | لشبونة |

سان مارينو سان مارينو | 61 | 27,730 | 454.6 | سان مارينو |

صربيا(7) صربيا(7) | 88,361 | 9,663,742 | 109.4 | بلجراد |

سلوفينيا سلوفينيا | 20,273 | 1,932,917 | 95.3 | لوبلانا |

إسبانيا(8) إسبانيا(8) | 498,506 | 40,077,100 | 80.4 | مدريد |

الفاتيكان الفاتيكان | 0.44 | 900 | 2,045.5 | الفاتيكان |

| أوروبا الغربية: |

النمسا النمسا | 83,858 | 8,169,929 | 97.4 | فيينا |

بلجيكا بلجيكا | 30,510 | 10,274,595 | 336.8 | بروكسل |

فرنسا فرنسا | 547,030 | 59,765,983 | 109.3 | باريس |

ألمانيا ألمانيا | 357,021 | 83,251,851 | 233.2 | برلين |

ليختنشتاين ليختنشتاين | 160 | 32,842 | 205.3 | فادوز |

لوكسمبورج لوكسمبورج | 2,586 | 448,569 | 173.5 | لوكسمبورج |

موناكو موناكو | 1.95 | 31,987 | 16,403.6 | موناكو |

هولندا هولندا | 41,526 | 16,318,199 | 393.0 | أمستردام |

سويسرا سويسرا | 41,290 | 7,507,000 | 176.8 | بيرن |

| وسط آسيا: |

كازاخستان(9) كازاخستان(9) | 150,000 | 600,000 | 4.0 | أستانا |

| غرب آسيا:(10) |

أرمينيا(11) أرمينيا(11) | 29,80 | 3,229,900 | 101 | يريفان |

أذربيجان(12) أذربيجان(12) | 7,110 | 9,165,000 | 24.6 | باكو |

جورجيا(13) جورجيا(13) | 2,000 | 4,661,473 | 18.8 | تبليسي |

قبرص(14) قبرص(14) | 9,251 | 788,457 | 85 | نيقوسيا |

تركيا(15) تركيا(15) | 854,578 | 70,044,932 | 453.1 | أنقرة |

| الإجمالي | 10,176,246(16) | 709,608,850(17) | 69.7 |

السياسة والتكامل الأوروبي

جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية منذ يونيو 2014.

تنص الأسس الفكرية للاتحاد الأوروبي على دمج الدول الأوروبية سياسيًا واقتصاديًا وقد تجاهلت معاهدة باريس التي أبرمت في عام 1951. وكانت بلجيكا و ألمانيا وفرنسا وهولندا و لوكسمبورغ و إيطاليا أعضاء مؤسسين للجماعة الأوروبية للفحم و الصلب التي أسست بموجب هذه المعاهدة وبعد 6 اعوام , قد أبرموا معاهدة روما في 25 مارس عام 1957 وشكلوا الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية والتي تسمى أيضا بيوراتوم.

وفي ذلك الوقت تأسست أيضا المجموعة الاقتصادية الأوروبية بمقتضى هذه الاتفاقية

ودخلت معاهدة روما حيز التنفيذ في عام 1958 وكانت تفكر في التداول والبيع بحرية من خلال الاتحاد الجمركي سابقا بين الدول الأعضاء أي بدون دفع الرسوم الجمركية للسلع.

ودخلت المملكة المتحدة والدنمارك وجمهورية أيرلندا المجموعة كعضو كامل العضوية.

وفي عام 1981 انضمت اليونان لتلك المجموعة وفي عام 1985 انضمت أيضًا البرتغالوإسبانيا. وأبرموا اتفاقية شنغن حيث أنها تهدف لالغاء الرقابة على الحدود فيما بين الخمس دول الاعضاء في 14 يونيو عام 1985. كما تبع ذلك أهدافا مثل خلق سياسات مشتركة في العديد من المجالات الأخرى مثل الزراعةوالنقل والمنافسة والتقارب في السياسات الاقتصادية وانشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي وخلق سياسة خارجية مشتركة وسياسة أمنية. وأبرمت معاهدة ماسترديخت في عام 1992 حيث أنها أنشئت الاتحاد الأوروبي الحالي.

مخطط للمنظمات و الهيئات الأوروبية تحتوي على إنتمأت دول أوروبا.

وعندما حل القرن الواحد والعشرين اكتسبت عملية اسهاب الاتحاد الأوروبي زخما مرة أخرى. وانضمت دول بالكتلة الشرقية للاتحاد في عام 2004 حيث حصل أغلبهم على استقلالهم بعد نهاية الحرب الباردة.

وبعد ثلاث اعوام انضمت بلغاريا و رومانيا للاتحاد.

وان الاتحاد الأوروبي في وقتنا الحاضر هو منظمة كبرى للتعاون الاقتصادي والسياسي حيث أنه يضم 28 دولة أوروبية. وفي تلك المرحلة فإن الدول المرشحة للانضمام هي جمهورية مقدونيا وتركيا. وان ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود ، وصربيا، وكوسوفو و آيسلندا ما هم الا مرشحين رسميين.

. وان مفاوضات انضمام هذين الدولتين معلقة حاليا. ويرجع ذلك إلى رفض عضوية سويسرا في عام 1992 وعضوية النرويج فيما بين اعوام 1972 -1994 في الإستفتاءات. وان لدى أندورا، وليختنشتاين، وموناكو، وسان مارينووالفاتيكان روابط صارمة للغاية مع الاتحاد الأوروبي في حين أنهم من الممكن أن يصبحوا أعضاء في الاتحاد الا أن قضايا العضوية ليست على جدول الأعمال. وان تطوير علاقات أذربيجانوروسيا البيضاءوأرمينياوجورجياومولدوفياوروسياوأوكرانيا يكون من خلال مؤتمرا. ولكن لم تكن مفاوضات العضوية على جدول الاعمال بعد. يذكر أن الاتحاد الأوروبي حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2012.

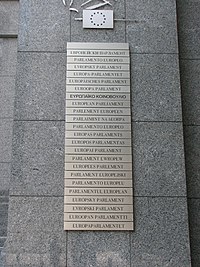

البرلمان الأوروبي

المقرات الحكوميّة لمنظمة الإتحاد الأوروبي في مدينة بروكسيل.

يشكل البرلمان الاوربي مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية في العالم

البرلمان والمجلس يشكلان أعلى هيئة تشريعية في هيكلية الاتحاد الاوربي. يملك البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات التشريعية ويعتبر الجهاز الرقابي والاستشاري في الاتحاد الأوروبي. يراقب عمل المفوضية الأوروبية ويوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانين، يصادق على الاتفاقات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد. كما يملك صلاحيات واسعة في مايتعلق بالميزانية المشتركة للإتحاد الأوروبي. يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لكنه يعمل أيضا في بروكسل ولوكسمبورغ.

يتكون البرلمان بموجب معاهدة نيس من 785 مقعدا موزعة على الدول الأعضاء بشكل يتناسب مع عدد سكانها. يقوم مواطنو كل دولة من الدول الأعضاء باختيار ممثليهم في البرلمان ابتداء من العام 1979 عن طريق انتخابات مباشرة تتم كل 5 سنوات. يفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة على النواب من الدول المختلفة التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسية الحزبية. ويتم التصويت وفق مبدأ الأغلبية.

مجلس أوروبا

قصر أوروبا في مدينة ستراسبورغ وهو مقر مجلس أوروبا.

مجلس أوروبا هي منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في عام 1949.

يقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية. أول اجتماع تم في جامعة ستراسبورغ. لاحقاً، أصبح قصر أوروبا (Palais de l'Europe) المقر الرئيسي للمجلس، ويبعد عن وسط المدينة بحوالي كيلومترين. العضوية في المجلس مفتوحة لجميع دول أوروبا الديمقراطية التي تقبل قانون القضاء والتي تضمن حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين. من أبرز إنجازات المجلس: الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 1950 والذي يمثل أساس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. مجلس أوروبا هو منظمة منفصلة وليس جزء من الاتحاد الأوروبي، مع ملاحظة أنه مختلف عن مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي.

اتحاد الدول المستقلة

اتحاد الدول المستقلة أو رابطة الدول المستقلة (بالروسية: Содружество Независимых Государств (СНГ) - Sodruzhestvo Nezavisimyh Gosudarstv) هو منظمة دولية أورو-آسياوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة ومقرها في مينسك روسيا البيضاء. تكونها كل من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازخستان وطاجكستان وقيرغيزيا.

والرابطة ليست مجرد تنظيم رمزي بحت، وانما منظمة تتحد بتعاون متميز وتشمل مجالات التجارة والتمويل والقوانين، والأمن. كما أنها تعزز التعاون في مجال الديمقراطية ومكافحة التهريب والإرهاب. وتشارك منظمة رابطة الدول المستقلة، في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.

الديموغرافيا

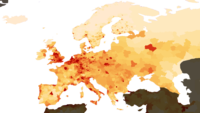

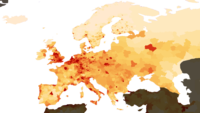

خارطة تُظهر الكثافة السكانيّة في دول أوروبا.

منذ عصر النهضة أضحّى للقارة الأوروبية تأثير كبير في الثقافة والإقتصاد والحركات الإجتماعية في العالم. وتعود أصول أغلب الإختراعات في العالم الغربي، في المقام الأول إلى أوروبا والولايات المتحدة.

إعتبارًا من القرن الخامس عشر فصاعدًا، بدأ ازدياد مطرّد في عدد سكان القارة، حيث بلغ ذروته في القرن التاسع عشر في أعقاب الثورة الصناعيّة. في هذا القرن تضاعف عدد سكان القارة من 187 مليون نسمة إلى 401 مليون نسمة. كانت هذه الزيادة إحدى نتائج الثورة الصناعية التي أحدثت تغييرات تقنية واقتصادية واجتماعية أدّت إلى تحسين ملموس في جميع مجالات الحياة في القارة. خلال سنوات الحرب العالمية الأولىوالثانية (1914-1945) توفي ما يقرب من 70 مليون أوروبي نتيجة الحرب والعنف والمجاعة.

ومع إرتفاع وتسحن مستوى المعيشة في القارة بعد سنوات الحرب أدّت إلى انخفاض معدل المواليد وارتفاع شيخوخة السكان.

السكان

خارطة تُظهر النُمو السكانيّ في دول أوروبا.

في عام 2005 قدّرت إحصائيات الأمم المتحدة عدد سكان أوروبا في حوالي 731,000,000 مليون نسمة،

أي أكثر من 9% من عدد سكان العالم. منذ قرن من الزمان، كانت أوروبا تحوي على ما يقرب من ربع سكان العالم. حيث أن النمو السكاني في أوروبا كان أبطأ من مناطق أخرى من العالم (وخاصًة في أفريقيا وآسيا) والتي ازداد فيها عدد السكان بشكل أكثر سرعة. وتأتي أوروبا من بين القارات التي لديها كثافة سكانية عالية نسبيًا، وهي في المرتبة الثانية بعد آسيا. البلد الأكثر كثافة سكانية في أوروبا (والعالم) هو موناكو. قدّرت دراسة أن هناك 87 مجموعة عرقية متميزّة من شعوب أوروبا، منها 33 تشكل غالبية السكان في دولة واحدة ذات سيادة على الأقل، في حين أن 54 تشكل أقليات عرقية.أكبر مجموعة عرقية في أوروبا هي الشعب الروسي حيث يقطن 92 مليون روسي في روسيا الأوروبية، يليهم الشعب الألماني (72 مليون نسمة)، من ثم الشعب الفرنسي (65 مليون نسمة)، والبريطانيون (60 مليون نسمة)، والطليان (55 مليون نسمة)، والإسبان (41-43 مليون نسمة)، والأوكرانيون (38-55 مليون نسمة) والبولنديون (38 مليون نسمة). يذكر أنه هناك خلاف حول الهوية الوطنية العرقية في الحالة البريطانية والإسبانية. تشكل هذه المجموعات العرقية مجتمعة حوالي 465 مليون نسمة أو 65% من سكان القارة الأوروبية. وحوالي 20 مليون أو 4% من سكان القارة الأوروبية هم مواطنين من أصول غير أوروبية.وفقًا لمشروع السكان للأمم المتحدة، ستصل نسبة السكان في أوروبا إلى حوالي 7% من سكان العالم بحلول عام 2050 أو 653,000,000 مليون نسمة. وفي هذا السياق، وجدت تفاوتات كبيرة بين المناطق المختلفة في ما يتعلق بمعدلات الخصوبة. متوسط عدد الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب هو 1.52. ووفقا لبعض المصادر، هذه النسبة أعلى بين المسلمين في أوروبا. وتتوقع الأمم المتحدة انخفاض عدد السكان بشكل مطرد في وسط وشرق أوروبا نتيجة الهجرة العكسيّة ومعدلات المواليد المنخفضة.

المدن والمناطق الحضرية

إسطنبول

موسكو

برلين

باريس

هامبورغ

| المرتبة | المدينة | الدولة | تعداد السكان | المرتبة | المدينة | الدولة | تعداد السكان |

مدريد

كييف

فيينا

وارسو

برشلونة

|

|---|

| 1 | إسطنبول(18) |  تركيا تركيا | 14,377,018 | 11 | بوخارست |  رومانيا رومانيا | 1,883,425 |

| 2 | موسكو |  روسيا روسيا | 11,980,000 | 12 | فيينا |  النمسا النمسا | 1,794,770 |

| 3 | لندن |  المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 8,615,246 | 13 | هامبورغ |  ألمانيا ألمانيا | 1,746,342 |

| 4 | سانت بطرسبرغ |  روسيا روسيا | 5,131,967 | 14 | بودابست |  المجر المجر | 1,744,665 |

| 5 | برلين |  ألمانيا ألمانيا | 3,562,166 | 15 | وارسو |  بولندا بولندا | 1,740,119 |

| 6 | مدريد |  إسبانيا إسبانيا | 3,165,235 | 16 | برشلونة |  إسبانيا إسبانيا | 1,602,386 |

| 7 | روما |  إيطاليا إيطاليا | 2,874,038 | 17 | ميونخ |  ألمانيا ألمانيا | 1,493,900 |

| 8 | كييف |  أوكرانيا أوكرانيا | 2,847,200 | 18 | خاركيف |  أوكرانيا أوكرانيا | 1,430,885 |

| 9 | باريس |  فرنسا فرنسا | 2,273,305 | 19 | ميلانو |  إيطاليا إيطاليا | 1,350,680 |

| 10 | مينسك |  روسيا البيضاء روسيا البيضاء | 1,921,807 | 20 | صوفيا |  بلغاريا بلغاريا | 1,286,383 |

| الأرقام هي تقديرات معهد الإحصاءات يوروستات في 2014 |

الهجرة

الحي الصيني في ليفربول؛ أقدم حي صيني في أوروبا.بحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة تُعد أوروبا موطنًا لأكبر عدد من المهاجرين من جميع مناطق العالم مع حوالي 70.6 مليون نسمة من المهاجرين. قامت حركات هجرة كثيرة في أرجاء مختلفة من العالم خلال قرون طويلة. وقد إزدادت حركات الهجرة في أعقاب الحرب العالمية الثانية بغية إيجاد أماكن للعمل. كانت دول غرب أوروبا أحد الأهداف المفضلة عند المهاجرين خاصًة فرنسا (من المغرب العربي) وألمانيا (من تركيا). حيث جرت في تلك الفترة في هاتين الدولتين أعمال الترميم وإعادة بناء اقتصاد الحرب الذي تضرر عقب الحرب. وبالتالي شجعت دول غرب أوروبا قدوم العمّال الأجانب إليها. داخل القارة الأوروبية فإن إتجاه هجرة العمل هو من أوروبا الشرقية إلى دول غرب أوروبا،

والتي بدأت منذ الثمانينات.

ومنذ السبعينات تحولّت إيطاليا وإسبانيا من دول يهاجرون منها إلى دول يهاجرون إليها. ويعود ذلك إلى التطور الإقتصادي للدولتين.

يسهم مئات الآف العمال الأجانب في إقتصاديات دول أوروبا المتطورة والتي بحاجة إلى الأيدي العاملة. بسبب مكانة عدد من المهاجرين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط الإجتماعية المتدنية، فضلًا عن الهوية المتميزة عن هوية السكان الأصليين خلق عزلة إجتماعية وفقرًا حيث تزداد الإحتكاكات بين المهاجرين والسكان الأصليين خصوصًا خلال وأعقاب الأزمات الأقتصادية. من بين الجاليات المهاجرة يعيش في أوروبا حوالي تسعة مليون مهاجر تركي،

فضلًا عن خمسة مليون مهاجر عربي، وخمسة مليون مهاجر أفريقي، ومليونين أرمني ومليونين أمازيغي ومليون باكستاني.

الأقليات العرقية ولغات الأقليات المعترف بها

مظاهر لمجموعات من الأقلية العرقيّة الكتالنيّة في إسبانيا تطالب بالإستقلال عن مدريد.

توجد أقليات متعددة معترف بها رسمياً في أوروبا، كما توجد لغات أقليات في أجزاء مختلفة من القارة. ويقدر العدد الإجمالي للأقليات العرقية في أوروبا حوالي 105 مليون شخص، أو 14% من مجمل الأوروبيين.

تختلف هذه المجموعات عن بعضها البعض من حيث الحجم والطرق التي تنتهجها لزيادة إستقلالها وتحسين مكانتها الإجتماعيّة-الإقتصاديّة. بعض من هذه المجموعات من ضيقت عليها السلطة وإضطهدتها، وهي اليوم في أدنى السلم الإجتماعي-الإقتصادي. تعاني بعض هذه المجموعات من الإحساس بالظلم، لذلك ترفع في نضالها القومي شعارات مثل منح الفرص المتساوية وتطوير الإقتصادي مثل حالة البريتانيين في غرب فرنسا، وإزاء ذلك هناك في أوروبا مجموعات كبيرة قويّة ذات مركز اقتصادي ثابت، وقد حصلوا عبر السنين على نوع معيّن من الحكم الذاتي مثل كتالان في إسبانيا. من أهم الصفات المشتركة التي تميّز هذه الأقليات هي المحافظة على لغتها وثقافتها االخاصة،

وعلى هذه الخلفيّة تناضل هذه الأقليات للحصول على الحكم الذاتي.

في كثير من الحالات قد ترافق هذا النضال على أعمال عنفيّة قام بها أعضاء من منظمات سريّة متطرفّة مثل حالة الباسكيون والإيرلنديون الكاثوليك في أيرلندا الشمالية.

حيث أدى الصراع بين الطائفي الكاثوليكوالبروتستانت في أيرلندا الشمالية إلى كثير من أعمال العنف في المنطقة منذ الستينيات من القرن العشرين. وقد شهدت منطقة إقليم الباسك منظمات من طالبت بالإنفصال عن إسبانيا وفرنسا، وواحدة من أهم الحركات الإنفصالية، الموصوفة بالإرهابية من طرف الجهات الرسمية، منظمة إيتا الانفصالية.هناك أقليّات عديدة في العديد من الدول الأوروبيّة مثل الإسكتلنديين في المملكة المتحدة، والألمان في النمسا، والمجريين في رومانيا، والنمساويين في إيطاليا. ومن الأقليات المميزة في أوروبا هم "رُحّل أوروبا" منهم اللابيون في شمال السويدوالنرويجوفنلنداوشبه جزيرة كولاالروسية. فضلًا عن الغجر وهم شعب تعود أصولهم إلى الهند وانتشروا منذ القرنين الحادي عشر والثاني عشر في أوروبا. في كثير من دول أوروبا وصم الغجر بصفات سلبيّة وأفكار مسبقة في الغالب وقد لوحق الغجر عبر قرون طويلة، ويعيش الغجر في ظروف بائسة في العديد من دول أوروبا خصوصًا الشرقية منها.أقليات عرقية في أوروبا

الشتات الأوروبي

تجمع لشبيبة أرجنتينيّة من أصول أوروبية ألمانية، تتراوح نسبة السكان من أصول أوروبيَّة بين 82.9%-97% من سكان الأرجنتين.

بدأت الهجرة من أوروبا على نطاق واسع خلال عصر الإمبراطوريات الإستعمارية الأوروبية من القرن السابع عشر إلى القرون التاسع عشر ويستمر وإن كان بأعداد أقل حتى يومنا هذا. وقد نتج من هذه الحقبة التوسع الحضاري والثقافي للدول الأوروبية من الإمبراطورية الإسبانية في السادس عشر والسابع عشر ( العالم الهسباني)، والإمبراطورية البريطانية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر (الدول الناطقة بالإنجليزية)، الإمبراطورية البرتغالية والإمبراطورية الروسية.

من العام 1815 حتى عام 1932، غادر 60 مليون شخص أوروبا في المقام الأول إلى "مناطق الإستيطان الأوروبي،" في أمريكا الشمالية والجنوبية (وخاصًة إلى الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل)، فضلًا عن أستراليا، ونيوزيلندا وسيبيريا.

بالإضافة إلى المستوطنين الأوروبيين في دول المغرب العربيوجنوب أفريقياوزامبيا. تضاعفت أعداد الجاليات الأوروبية هؤلاء بسرعة في بيئتها الجديدة. وذلك أكثر من ذلك بكثير من سكان أفريقياوآسيا. ونتيجة لذلك، عشية الحرب العالمية الأولى، كان 38% من إجمالي سكان العالم من أصول أوروبية.كانت البلدان في الأمريكتين الوجهة الأكثر شعبية للهجرة الأوروبية الكبرى في السنوات 1871-1960 حيث إستقلبت: الولايات المتحدة (27 مليون)، الأرجنتين (6.5 مليون)، البرازيل (4.5 مليون)، كندا (4 مليون)، فنزويلا (أكثر من مليون)، كوبا (610,000)، أوروغواي (600,000)؛ تلقت البلدان الأخرى هجرة متواضعة وبسيطة (شكلّت أقل من 10% من إجمالي تدفق المهاجرين الأوروبيين لأمريكا اللاتينية)، وهي: تشيلي (183,000)، بيرو (150,000) والمكسيك (25,000).

"إيطاليا الصغرى" في مانهاتن، نيويورك، سنة 1900. هاجر العديد من الأوربيين إلى المدينة.

مع تدفق تأثير الهجرة الأوروبية إلى مناطق الإستيطان الأوروبية أضحت الثقافة الأوروبية الثقافة المهيمنة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا. ويشكل اليوم السكان ذووي الأصول الأوروبية أغلبية سكانية في العديد من الدول منها الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والأوروغواي والتشيلي وبورتوريكو، فضلًا عن أستراليا، ونيوزيلندا. وتحوي أغلب دول أمريكا اللاتينية على أعداد كبيرة من ذويي الأصول الأوروبيّة.

تحوي أفريقيا على العديد من المجتمعات ذات الأصول الأوروبيّة منها الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيب، كما تتواجد في دول المغرب العربي تجمعات صغيرة من ذوي الأصول الأوروبية ممن سكنوا ابان الاستعمار ويتجمعون في العواصم أو المدن الكبرى، وتصل أعداد البيض جنوب أفريقيين حوالي 4.5 مليون نسمة.

في آسيا تتواجد مجتمعات من ذويي الأصول الأوروبيّة (غالبًا من الشعب الروسي) في آسيا الوسطىوالشمالية فضلاً عن تجمع كاثوليكي أوروبي تاريخي في الأناضول ويشكّل ذويي الأصول الأوروبية نصف سكان دولة إسرائيل.

تعتبر في العديد من الأحيان الدول الآسيويّة العابرة للقارات مثل جورجيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وتركيا وقبرص جزءًا من الشعوب الأوروبيّة بسبب تداخل ثقافتهم وتاريخيهم السياسي والإجتماعي مع أوروبا.

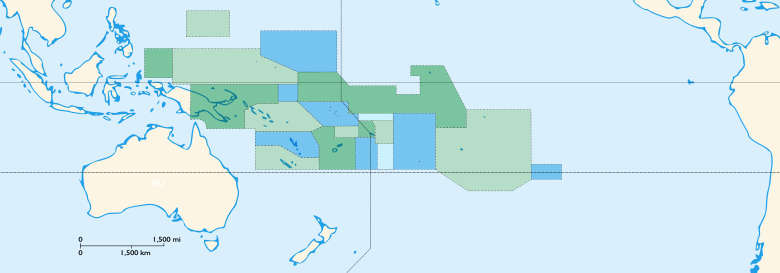

تشير التقديرات إلى حوالي 480 مليون شخص من أصول أوروبية في الشتات منهم 446,394,000 في الأمريكتان و23,185,000 في أوقيانوسيا. يمكن العثور على أعداد كبيرة من الناس ذويي الأصول الأوروبية الكاملة أو الجزئية في كل من الولايات المتحدة (223 مليون)،

والبرازيل (91 مليون)، والأرجنتين (36 مليون)، وكندا (25 مليون)

وأستراليا (20 مليون).

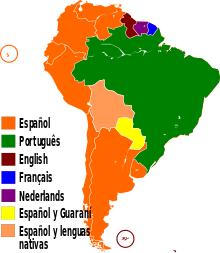

اللغات

خارطة تظهر توزع لغات أوروبا.

على الرغم من صغر مساحة القارة الأوروبيّة إلاّ أنها غنية بتنوع لغاتها. توجد في أوروبا حوالي خمسين لغة وأكثر من مائة لهجة. كانت اللغات دائمًا من أسباب التفرقة والوحدة في كل أنحاء القارة. فالناطقون بلغة واحدة، غالبًا ما يشعرون بالترابط فيما بينهم، وبالفرقة عن الناطقين بلغة مختلفة. هناك دول أوروبيّة يتحدث غالبيّة سكانها لغة واحدة مثل حالة اليونان (اللغة اليونانية)، والبرتغال (اللغة البرتغالية) والمجر (اللغة المجرية).

هناك دول أوروبية فيها اللغة الرئيسية وبشكل عام هي اللغة الرسميّة مشتركة بين السكان، الاّ أن بعض الشعوب داخل هذه الدول تحرص المحافظة على لغتها الخاصة التي تختلف عن اللغة السائدة في الدولة مثل إسبانيا حيث أن غالبية السكان تتحدث اللغة الإسبانية الا أنه في شمال البلاد هناك قوميتين تحرص على الإستمرار بالتحدث بلغتها وهما الباسكيون (اللغة الباسكية) والكتالان (اللغة الكتالانيّة). وهناك دول حيث توجد فيها لغتان أو ثلاثة الواحدة إلى جانب الأخرى مثل سويسرا حيث يتكلم السكان ثلاث لغات رئيسية وهي اللغة الألمانيةوالفرنسيةوالإيطالية. في بلجيكا قسمّت الدولة حدودها إلى ثلاث مناطق وهي منطقة ناطقة باللغة الفلامانيكية ومنطقة ناطقة باللغة الفرنسيّة ومنطقة ناطقة باللغتين. في سنة 1993 أقيم على أساس هذا التقسيم الاتحاد الفدرالي البلجيكي والمكون من ثلاث مقاطعات فلاندرز، والونياوإقليم بروكسل العاصمة. هناك عدة دول تتحدث لغة واحدة فاللغة الألمانية مثلاً هي اللغة الرسميّة في ألمانيا والنمسا وسويسرا.

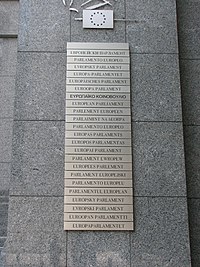

لافتة في مدخل مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل مكتوبة بجميع اللغات الرسمية المستخدمة في الاتحاد الأوروبي.

من المتبع تقسيم اللغات إلى عائلات بحسب القرابة بينها، هذه القرابة الناجمة عن حقيقة كونها تفرعت من لغة أمّ واحدة. تنتمي غالبية اللغات في أوروبا إلى كبرى العائلات اللغويّة وهي اللغات الهندو الأوروبية ولايدري أحد أين نشأت اللغات الهندو-أوروبية الأولى، إلا أنها على الأرجح بدأت في الإقليم الشمالي للبحر الأسود. ولأسرة اللغات الهندو ـ أوروبية ثلاثة فروع رئيسية في أوروبا: البلطية ـ السلافية، واللغات الجرمانية، واللغات الرومانسية. ويتحدث معظم الناس في أوروبا الشرقية باللغات البلطية ـ السلافية التي تشمل البلغارية والروسية ولغة أوكرانية والبولندية والسلوفاكية والسلوفينية والكرواتية والصربية. أما اللغات الجرمانية كالدنماركية والإنجليزية والألمانية والهولندية والسويدية والنرويجية والأيسلندية فهي بصفة رئيسية، لغات دول أوروبا الغربية الشمالية، واللغات الرومانسية تشمل اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والرومانية.

من بين اللغات الهندوأوربية تعتبر اللغة الأرمنية واحدة من بين اللغات القليلة التي تمكنت من المحافظة على شكلها البدائي، وهي قريبة من اللغتين اليونانيةوالفارسية. وتعد اللغة اليونانية وهي من اللغات الهندواوروبية اللغة المعاصرة المستعملة في كل من اليونانوقبرص.

على الرغم أن اللغة الألبانية هي إحدى اللغات اللغات الهندية الأوروبية الا أنها وهي لغة منعزلة عن بقية اللغات، ولا تشبها. لكنها تأثرت بعدة لغات أخرى، منها العربية والتركية والفارسية أثناء حقبة الحكم العثماني. وتنتمي اللغة اللاتفية والليتوانية إلى مجموعة اللغات البلطيقية المتفرعة من عائلة اللغات الهندوأوروبية.

اللغات التركية موجودة في أوروبا وتشمل اللغة التركية والأذرية. وتنضوي اللغة الجورجية في عائلة اللغات الكارتفيلية.

ويتحدث اللغات الكلتية الشعوب الكلتية وباقي منها عدة لغات في الدول الكلتية الواقعة في جزيرة بريطانيا وأيرلندا وفي الشمال الغربي من فرنسا. وبالرغم من أن اللغة الباسكيّة محاطة باللغات الهندوأوروبية، إلا أنها لغة معزولة عنهم. وتضم عائلة اللغات الأورالية اللغات الفنلندية والإستونية والمجرية.

في مؤسسات الاتحاد الأوروبي تستعمل أربعة وعشرين لغة رسمية وهي البلغارية، والكرواتية، والتشيكية، والدنماركية، والهولندية، والإنجليزية، والإستونية، والفنلندية، والفرنسية، والألمانية، واليونانية، والهنغارية، والإيطالية، والإيرلندية، واللاتفية، والليتوانية، والمالطية، والبولندية، والبرتغالية، والرومانية، والسلوفاكية، والسلوفينية، والإسبانية والسويدية.

الدين

خارطة تُظهر توزّع الديانات في أوروپَّا والأقاليم المُجاورة في آسيا الغربيَّة وشمال أفريقيا.

مسيحية كاثوليكية

أرثوذكسية شرقية

بروتستانتية وأنجليكانية

أرثوذكسية مشرقية

إسلام سني

إسلام شيعي

بوذية تبتية

يهودية

كان للديانة في أوروبا تأثير كبير على الفن والفلسفة، والثقافة والقانون. تُعد الديانة المسيحية إلى حد كبير الدين الرئيسي في أوروبا. بدأت المسيحية في جنوب غربي آسيا لكنها نمت في أوروبا فأصبحت أكبر الديانات من حيث عدد معتنقيها وأكثرها أثرًا ونفوذًا. المسيحية هي أكبر ديانة في أوروبا، فاستنادًا إلى احصائية مركز الأبحاث الاميركي بيو لعام 2011 يُشكّل المسيحيين حوالي 76.2% من سكان أوروبا وفي أوروبا يتواجد أكبر تجمع مسيحي في العالم.

، الكاثوليك هم أكبر جماعة مسيحية في أوروبا ويشكلون نسبة 46.3% من مجمل مسيحيين أوروبا، بينما الأرثوذكس 35.4%، أما البروتستانت فبالرغم من كون أوروبا منشأ البروتستانتية فنسبة البروتستانت من مسيحيي أوروبا هي 17.8%.لدى دولتين في جنوب شرق أوروبا أغلبية مسلمة هما ألبانياوكوسوفو، أما البلد الثالث فهو تركيا والذي تقع أغلبيّة أراضيها في قارة آسيا وجزء صغير في أوروبا، وتبلغ نسبة المسلمين من مجمل سكان أوروبا حوالي 5.2%. هناك ديانات أصغر وتشمل اليهودية والتي انتشرت ومورست على نطاق واسع في القارة ويبلغ حاليًا عدد يهود أوروبا حوالي 2 مليون نسمة، وهناك أيضًا البوذية، والسيخية، واليانية، والزرادشتيةوالهندوسية والتي توجد بشكل خاص في بريطانياوفرنسا. على مدى العقود العديدة الماضية، بدأت الممارسة الدينية في التراجع بسبب العلمانية مع تزايد نسب وأعداد الملحدينواللادينيين، حيث تصل نسبتهم اليوم 18.2% من السكان.وفقًا لإستطلاع يوروباروميتر2005 وجدت أنّ في المتوسط، 52% من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنهم "يؤمنون بالله"، و27% يعتقدون أن هناك نوعًا من قوة روح أو حياة أو اله، بينما 18% لا يعتقدون هناك هو أي نوع من روح الله أو قوة الحياة.

المسيحية

كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، وهي القُبلة الروحيّة للعالم المسيحي الكاثوليكي.

تعد المسيحية في أوروبا الديانة المهيمنة والرئيسية واستناداً إلى احصائية مركز الأبحاث الأميركي لعام 2011 يُشكّل المسيحيُّون 76.2% من سكان أوروبا ويتواجد فيها أكبر تجمع مسيحي في العالم.

كما تُعد المسيحية أكبر ديانة في الإتحاد الأوروبي، فاستنادًا إلى احصائية يوروباروميتر لعام 2015 يُشكّل المسيحيين حوالي 71.6% من سكان الاتحاد الأوروبي، ويضم الاتحاد الأوروبي أكبر تجمع مسيحي في العالم.وفقًا لدراسة نشرها مركز بيو للأبحاث عام 2011 يعتنق أغلب الأوربيين المسيحية دينًا، إذ يُعرِّف 76.2% من الأوروبيين أنفسهم كمسيحيين وتصل أعدادهم إلى 565.5 مليون نسمة، تأتي الكاثوليكية في مقدمة الطوائف المسيحية وهي السائدة في غربوجنوب غرب القارة ويُشّكل أتباعها 46.3% من مجمل مسيحيّي أوروبا، فيما تشكّل الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية 35.4% وتهيمن على شرقوجنوب شرق القارة، أمّا البروتستانت فعلى الرغم من كون أوروبا منشأ البروتستانتية فنسبة البروتستانت من مسيحيي أوروبا هي 17.8% وهم الغالبيّة في شمال القارة.

وتؤوي روسيا أكبر التجمعات المسيحية في أوروبا من حيث عدد السكان، تليها في ذلك إيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وأوكرانيا، وإسبانيا، وبولندا، ورومانيا واليونان. وتعتبر هذه مجتمعة موطنًا لحوالي 20% من مسيحيين العالم. المسيحية هي الديانة السائدة في 50 بلدًا وإقليمًا أوروبيّاً، بإستثناء الشعب الألباني والبوشناق والأتراك حيث أنّ المسيحيون بينهم أقليّة؛ بالمقابل فإنّ غالبيّة شعوب وعرقيّات أوروبا تعتنق المسيحيّة دينًا.

تمتلك أوروبا ثقافة مسيحية غنية بوجود العديد من القديسين والشهداء فضلاً عن كون الغالبيّة العظمى من الباباوات من الأوربيين. ازدهر الفن المعماري المسيحي في أوروبا في العصور الوسطى وعصر النهضة والباروك مع فنانين مثل ميكيلانجيلو وليوناردو دا فينشي ورافاييل وغيرهم. تعتبر الهندسة المعمارية المسيحية في أوروبا غنية أيضاً ومثيرة للإعجاب، فهناك كنائس وكاتدرائيات مثل كاتدرائية القديس بطرس وساغرادا فاميليا ونوتردام دي باريس وكنيسة وستمنستر وكاتدرائية كولونيا وكاتدرائية القديس باسيل. ضمت أوروبا العديد من المواقع المسيحية المقدسة والتراثيّة ومراكز المسيحية على أصنافها، ففي روما مركز الكرسي البابوي وقيادة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية العالميّ وفي أثينا وإسطنبول مراكز الكنيسة الأرثوذكسية بالإضافة لفيتنبرغ منبع الإصلاح البروتستانتي والإنجيلي.

ووفقًا للتقاليد المسيحية يعتبر كل من القديس بندكت النيرسي، وكيرلس وميثوديوس،

وبريجيت من السويد، وكاترين السينائية، وإديث شتاين رعاة القارة الأوروبيَّة.

ترتبط فكرة "أوروبا" و"العالم الغربي" ارتباطاً وثيقاً بمفهوم "المسيحية والعالم المسيحي". حتى أن العديد من الباحثين ينسبون إلى المسيحية كونها الرابط الذي أوجد هوية أوروبية موحدة

ولعبت المسيحية، بما في ذلك الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، دوراً بارزاً في تشكيل الحضارة الغربية منذ القرن الرابع على الأقل، ولمدة ألف عام على الأقل ونصف، كانت أوروبا تقريبًا معادلة للثقافة المسيحية، على الرغم من أن أصول ومهد المسيحية تعود إلى الشرق الأوسط. كانت الثقافة المسيحية هي القوة الغالبة في الحضارة الغربية ، وتوجيه مسار الفلسفةوالفنوالعمارةوالأدبوالموسيقىوالعلوموالمسيحية والطبوالتعليم.

يقول الشاعر والمسرحي والناقد الأدبي والحائزٌ على جائزة نوبل في الأدب توماس ستيرنز إليوت في علاقة المسيحية مع الثقافة الأوروبية:

| المسيحية هي التي جعلت أوروبا على ما هي عليه، وهي التي جلبت لأوروبا العناصر الثقافية المشتركة. وفي المسيحية نمت الفنون، وتأصلت قوانين أوروبا. وليس لتفكيرنا عن أوروبا معنى أو دلالة خارج الإطار المسيحي. ويتمم إليوت كلامه في هذا الشأن بقوله: قد لا يؤمن فرد أوروبي بأن الإيمان المسيحي حق، ولكن ما يقوله ويصنعه ويأتيه كله من تراثه في الثقافة المسيحية، ويعتمد في معناه على تلك الثقافة. ما كان يمكن أن تخرِّج فولتير أو نيتشه إلا ثقافة مسيحية، وما يظن أن ثقافة أوروبا تبقى حية إذا اختفى الإيمان المسيحي اختفاءً تاماً، وإذا ذهبت المسيحية فستذهب كل الثقافة الأوروبية، ولو بددنا أو طرحنا تراث أجدادنا من الثقافة المشتركة فلن يغنينا، ولن يقرب بيننا كل ما عند أبرع العقول من تنظيم وتخطيط. |

الإسلام

مسجد باريس الكبير.

وفقًا لمركزي الأرشيف الألماني للإسلام معهد (دي)، يبلغ عدد المسلمين في أوروبا عام 2007 حوالي 53 مليون 5.2%، يشمل الرقم كل من روسيا والقسم الأوروبي لتركيا. ويبلغ عدد المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي حوالي 16 مليون 3.2%.

وفقًا لآخر إحصائية من عام 2010، قام بها معهد بيو وصل عدد المسلمين في كل أوروبا، عدا تركيا، إلى 44 مليون نسمة، أي ما يُشكل حوالي 6% من إجمالي سكان أوروبا.

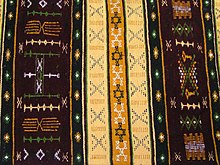

جاء الإسلام إلى أجزاء من الجزر والسواحل الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط خلال القرن 7 عن طريق الفتوحات الإسلامية. تأسست في شبه الجزيرة الايبيرية دول إسلامية في الأندلس وهي تسمية عادةً ما يُقصد بها فقط الإشارة إلى الأراضي الأيبيريَّة التي فتحها المُسلمون وبقيت تحت ظل الخِلافة الإسلاميَّة والدُويلات والإمارات الكثيرة التي قامت في رُبوعها وانفصلت عن السُلطة المركزيَّة في دمشق ومن ثُمَّ بغداد، مُنذ سنة 711م حتَّى سنة 1492م حينما سقطت الأندلس خلال حروب الإسترداد بيد اللاتين الإفرنج وأُخرج منها المُسلمون، علمًا أنَّه طيلة هذه الفترة كانت حُدودها تتغيَّر، فتتقلَّص ثُمَّ تتوسَّع، ثُمَّ تعود فتتقلَّص، وهكذا، استنادًا إلى نتائج الحرب بين المُسلمين والإفرنج. خلال التوسع العثماني إنتشر الإسلام في دول البلقان ودول جنوب شرق أوروبا فأخذ الإسلام في هذه المناطق طابع أوروبي ذات صبغة تركيّة خصوصًا بين المسلمين الألبان والبوشناق والأتراك والغوراني. وتواجدت جاليات تاريخية مسلمة من التتار ومن الشيشان في كل من روسيا وشبه جزيرة القرم. في السنوات الأخيرة، هاجر مسلمون بشكل خاص من دول المغرب العربي وتركيا ومن أفريقيا الغربية إلى أوروبا الغربية وهم من بالأساس من المهاجرين والسكان والعمال المؤقتين.

من الدول الأوروبية ذات الغالبية الإسلامية هي تركيا (والتي يقع أغلبها في آسيا) 98%،

وفي كوسوفو 90%، وألبانيا 70%، تتواجد أيضًا أقليات إسلامية ذات شأن في البوسنة والهرسك حيث يشكلون 40%، وجمهورية مقدونيا حيث يشكلون حوالي 30% من السكان، وبين 10%-15% في روسيا، و12% في بلغاريا، وتتراوح أعداد المسلمين في فرنسا وهم بالغالب من أصول شمال أفريقية بين 6% -9% من مجمل السكان. ويشكل المسلمين حوالي 7% من سكان كل من بلجيكاوهولندا (في الغالب من أصول مغاربية وتركيّة)، في حين يُشكل المسلمين حوالي 5% من مجمل السكان في المملكة المتحدة (في الغالب من أصول باكستانية) وألمانيا (في الغالب من أصول تركيّة وكرديّة وعربية).

الديانات الأخرى

كنيس القدس في براغ.